陸・海・空の自衛官及び11か国の留学生とともに学ぶ貴重な機会を頂き、大きく3つの成果を得ました。

一つ目は、経験豊かな国内外の講師陣から、国連PKOに関する最新の知識を学べたこと。

二つ目は、留学生を交えた実習を通じ、国連PKOの司令部要員としての疑似体験ができたこと。

三つめは、留学生との交流を通じ、様々な国の軍事事情について理解を深められたことです。

受講期間を通じ、海外の軍人たちと英語により様々な議論を交わすことにより、彼らがより身近な存在となり、大げさに言えば我が国の防衛においてパートナーとなりうる国々の“顔”が見えてきたように感じています。これは同時に、我々自衛官も彼らから日本国の“顔”として見られているということであり、プレッシャーもありましたが、大きなやりがいにも繋がりました。また、課外の文化交流もよい思い出です。

将来ある後輩たちに、この課程の受講を強くお勧めします。

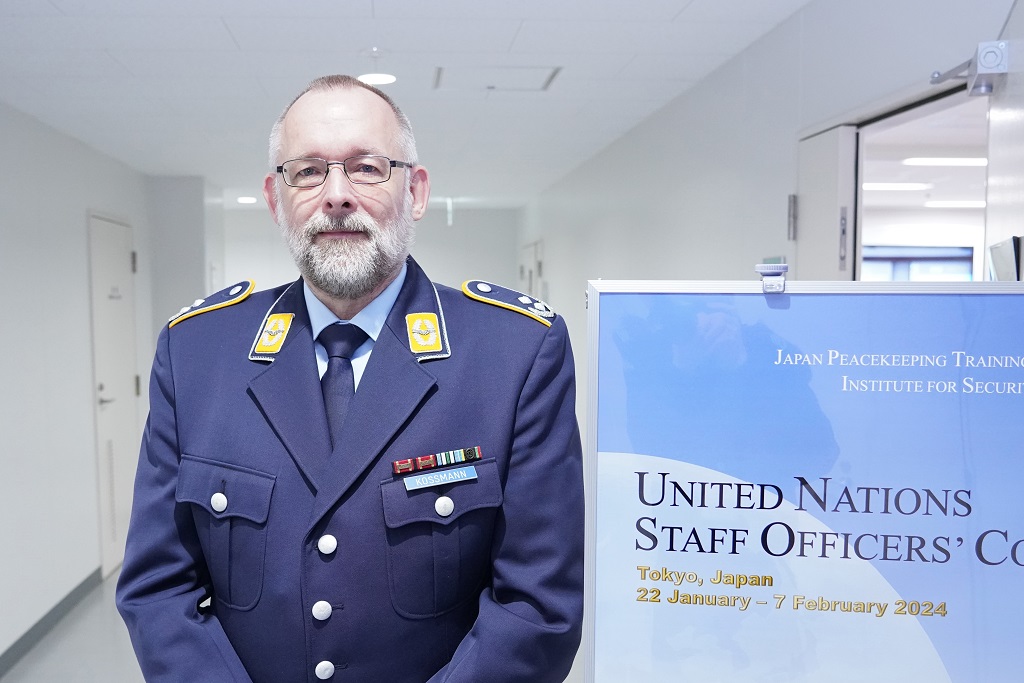

第12期国際平和協力中級課程入校時

国際平和協力中級課程は、国際平和協力活動等における幕僚勤務に必要な知識及び技能の修得の機会であるとともに、国際協力の重要性を改めて認識する機会でした。

約半月の短期間ではありましたが、自衛官8名に加え11か国12名の諸外国軍人・軍属の留学生とともにPKO活動を想定した計画立案や演習を通じ、平和維持という共通の使命をもって真剣に議論を交わす中で、言葉や文化等の違いを乗り越え、相互理解を深め強い結束を得るとともに、互いの国に対する信頼や敬意を醸成することができました。

このように、同じ使命・価値観の下に結束する国際協力の場は、国と国との理解や信頼を深める上で重要かつ必要であり、このことは、国際平和協力活動等に日本が参加する大きな意義であると改めて感じました。

本課程で修得した知識と技能、そして国際感覚を、今後の各種国際協力や訓練の場で活かせるよう、引き続き努力していく所存です。

第12期国際平和協力中級課程入校時

令和5年度国際平和協力中級課程(UNSOC)に参加でき非常に光栄です。本課程では国連幕僚要員として必須の基礎教育を実施し、特に総合演習(INSTEX)で必要とされる実践的なスキルに重点を置いて教育されます。教官陣は国連ミッションでの経験があり、高度な専門知識と教育技法で教育を実施します。課程教育全般及びその構成は非常に素晴らしく、日本人学生からの親身なサポートにより、より良い教育を受けることができました。

国連本部での幕僚勤務等に必要な知識を身につけることができますので、日本のUNSOCに入校されることを強くお薦めします。

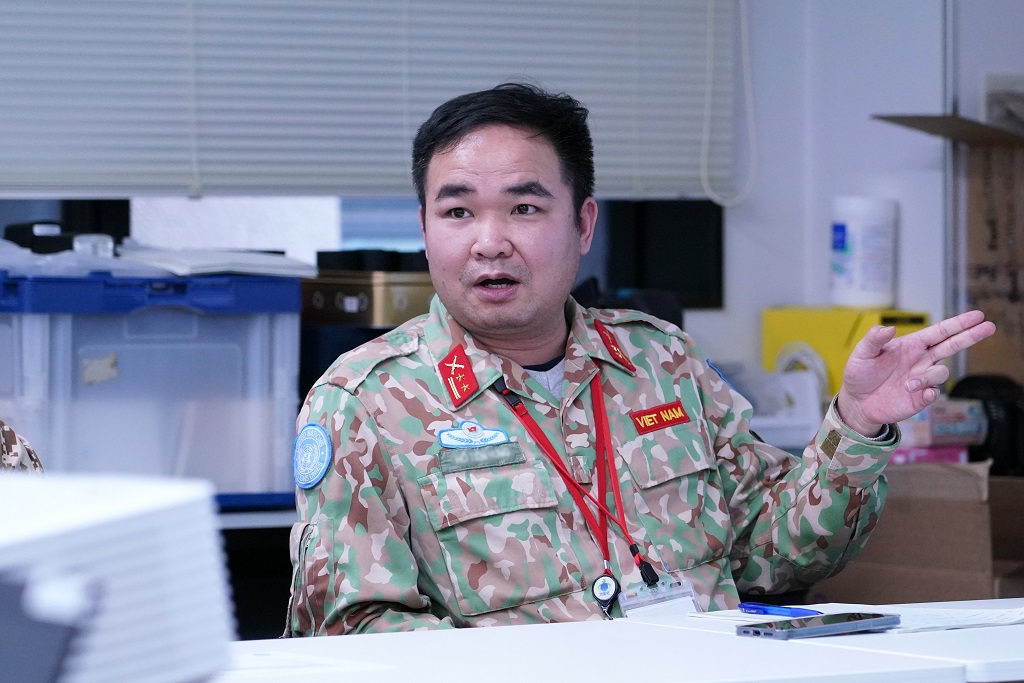

第12期国際平和協力中級課程入校時

私はベトナム平和維持活動局で勤務しており、国連が実施したMINUSCAとUNMISSへの参加経験があります。そのため、是非日本のUNSOCに参加して、理論への理解をより深め、自身の経験を共有したいと思っていました。

本課程は非常に専門的で、実践的でした。世界各国の様々な宗教、人種で構成される留学生たちが活発な議論を実施し、色々と考える良い機会となりました。

講師陣の教育技法は素晴らしく実践的な経験もあり、講義は一方的ではなく、練習問題や質疑応答を通じて学生は積極的に参加していました。学生は興味を持って講義や実習を受け、それが教育成果に表れていました。

日本人学生はプロ意識を持って真剣に授業に取り組む一方、課業後は留学生を手厚くもてなしてくれました。本課程を通じて、日本や日本人だけでなく世界中の人たちと知り合うことができたことに感謝しています。

第12期国際平和協力中級課程入校時

防衛省 統合幕僚学校 国際平和協力センター

〒162-8805 東京都新宿区市谷本村町5番1号F−2棟1階

電話:03-3268-3111(代)内線32216

FAX:内線32249

3等陸佐 石川 雄士

「国際平和協力中級課程を受講して」