潜水艦史料室

史料室見聞録 ~第2回~

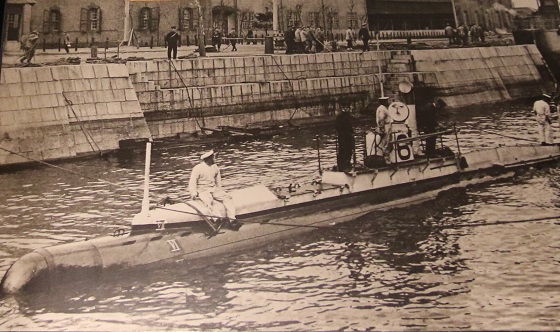

第六潜水艇と訓育

第六潜水艇。それはわが国初の「純国産」潜水艦であり、また、殉難と英列忠魂の表象として語り継がれている潜水艇でもあります。

波乱に満ちた経歴のこの潜水艇の殉難の話(佐久間大尉の話)は大変有名で、今なお広く語り継がれています。

それでは、壮絶な歴史を辿ったこの艇について、まずは概観していくことにしましょう。

第六潜水艇は、1905年(明治38年)井出中佐(当時)に宛ててホーランド氏が2枚の青写真を送った所から始まります。以下は福田一郎氏著作『潜水艇史話』よりの引用です。

「当時は成るべく沢山の船がほしいという時でありましたので、この青写真を基として一つこれを造ろうということになりました。しかし青写真二枚しかないのでこれだけでは如何にしても船を造ることは出来ない。そこで造船会社を物色し、川崎造船所長松方幸次郎氏をしてホーランド氏と交渉せしめ、二隻だけ建造せしめることになりました。」

とあり、ホーランド氏の図面をもとに日本で潜水艇を建造することを決めたのでした。

「製造主任としてきた米国技師の潜水艇の実験や技術が充分でなかったため中途にして解傭し、われわれの手にて完成することになりました。起工から完成まで一年半以上を費やし、苦心惨憺してようやくできたのであります。」

米国技師が去り日本人の手のみで作り上げたこの第六潜水艇が、こうしてわが国初の「純国産」潜水艇となったのです。

1 民間の功労者 松方幸次郎氏

このように、川崎造船所で第六潜水艇は建造されたのですが、それは所長である松方氏の国を愛する強い思いがあってこそ達成できたことでもありました。伊藤正徳氏の著書『大海軍を想う』の中に次のような一節があります。

「松方幸次郎氏が敢然として潜水艇国産を引き受け、神戸川崎造船所において第六第七両潜水艇を苦心惨憺の末建造し、明治三十九年三月日本の第二潜水隊を築いた。設計はホーランド氏が井出中佐に好意をもって送って来たものを、松方が『全部損をしても何程かは国のためになろう』といって、一切を日本人の手で建造し、奇蹟的に成功したものである。」

とあるように、松方氏は日露戦争の最中採算を度外視して国のため、海軍のために潜水艇建造に取り組んだのでした。

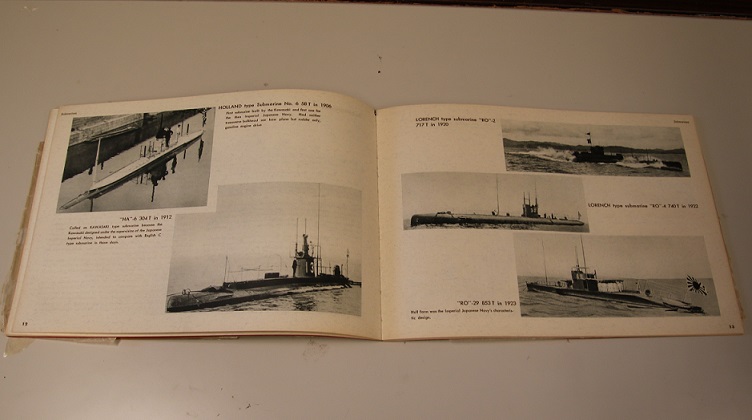

以後川崎造船所は日本の潜水艦を作り続け、戦後、昭和30年に海上自衛隊潜水艦の一番艦「おやしお」の建造も手がけました。そして現在もなお、海上自衛隊の潜水艦を作り続けています。上記の写真は、「松方幸次郎氏」と昭和55年発行の「川崎造船所発行の記念誌」で、記念誌には潜水艦建造の歴史が英文で書かれています。

2 第六潜水艇の殉難

こうして明治39年に竣工した第六潜水艇は、福田一郎氏曰く「一号型(第一潜水艇)から大きさが半分に過ぎず、しかも故障の多い評判の悪るい艇」であったそうです。

そんな中、1908年(明治41年)11月12日、大阪に向け航行中第六潜水艇は荒天に遭遇しました。艇が小型のあまり波浪の影響を大きく受けてマフラーが水没し、主機が停止、電圧が極度に低下した状態となりました。母艦等による曳航も失敗し、淡路島北西岸への漂着を待って沈座を試みましたが、予想以上に水深が深く、思いがけず深度一杯まで沈降してしまいました。浮上しようと空気排水を行いましたが失敗、電動排水ポンプによって排水し、ようやく浮上出来たのでした。これが、わが国初の潜水艦の遭難事故となりました。

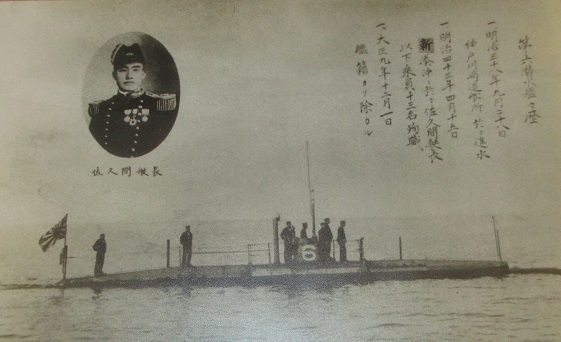

そして1910年(明治43年)4月15日、運命の日は訪れました。この日は艇長佐久間勉大尉のもと、山口県新湊沖にて単独でガソリン潜航実験を行う予定でした。母艦である歴山丸を離れる前にガソリン機関が不調となり、急いで修理したのちに海面へ進出し、予定時刻を2時間も遅れて演習を開始しました。10時頃潜航を開始して11時に潜伏、12時半ないしは13時には訓練を終了する予定でした。しかし、第六潜水艇が定刻通り浮上してくることはありませんでした。異常を知らされた呉鎮守府は第七駆逐隊等を捜索に当たらせ、必死の捜索の結果、翌16日午後3時に阿多田島の南東約1マイル、水深18メートル地点で第六潜水艇を発見したのです。(『海軍潜水学校史』、『第六潜水艇殉難』より。共に潜水艦教育訓練隊発行物)

3 乗員の見事な態度

そして潜水艇を引き揚げたもののハッチを開くのに難儀し、結局司令塔の蓋が開かれたのは翌日午前10時のことでした。

「初メ艇ノ入口ヲ開クトキ一同ハ非常ニ心配シタ ソレハ生命ハ最早到底六ヶ敷ト諦メテ居ルカ其ノ死ニ様カ如何テアルカト云フコトテアッタ 此ノ事変ノ数年前欧州ノ某国テ同シ様ナ変災ノ有ッタトキ其ノ入口ニ乗員ヵ士官兵員ノ別ナク折リ重ナッテ死ンテ居タ 而シテ大部分ハ傷ヲ負フテ居タ コレハ遭難ノトキ我先ニ逃レントシテ競フタ洵ニ見苦シキ光景ヲ示シテ居タノテアル(中略)開イテ見レハ艇員ハ何レモ巳カ受持ノ部署ヲ離レス最後マテ其ノ職務ヲ盡シ従容トシテ死ニ就キ一トシテ負傷ナトシタモノハ無イ」(『第六潜水艇遭難顛末記』)

このように第六潜水艇の乗員は皆、迫りくる死に怯むことなく最期まで自分の持ち場を離れず職務を全うし、殉職されたのでした。また艇長である佐久間大尉はその死の間際、電気の止まった真っ暗な艇内で自らの手帳に事故の経過概要を細かく書き留め、乗員が皆立派にそれぞれの務めを果たしたことを書き残しました。更に、乗員の遺族が今後生活に困窮することがないよう配慮してもらえることを歎願、指揮官として最期まで部下のことを思い、出来る限り責任を全うしようとしたのでした。この佐久間大尉の行動は世界各国で称賛されました。日本国内でも佐久間大尉と第六潜水艇の話は広く語られ、当時の日本人の心を大きく打ったようです。

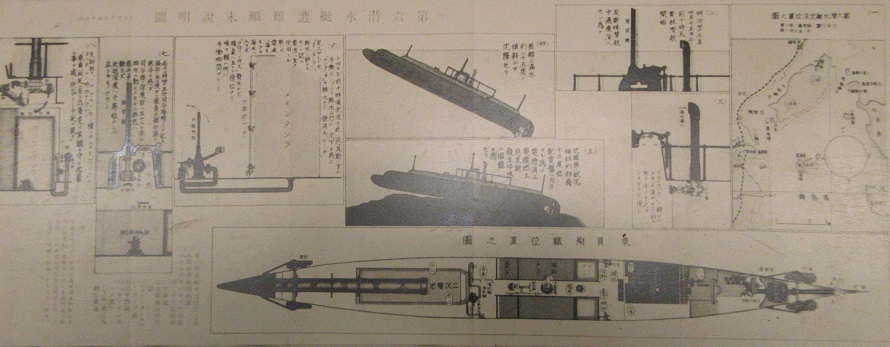

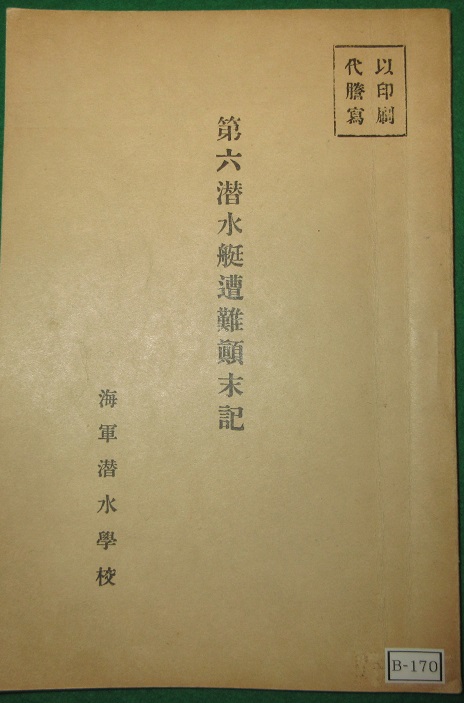

4 『第六潜水艇遭難顛末記』

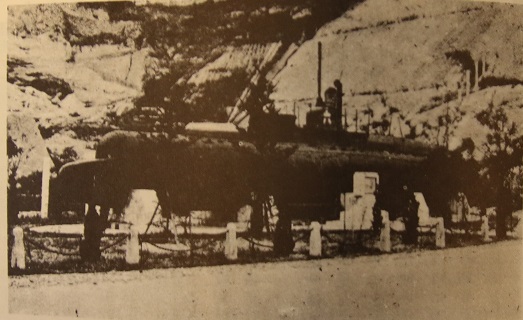

この殉難は、美談となりました。2日後に引き揚げられた第六潜水艇は修理後再び就役、大正9年12月に除籍されました。その後大正15年2月15日に潜水艦乗員を育成する海軍潜水学校に移され、その傍らには「六号潜水艇神社」が建立されました。上記の写真は陸揚げされた第六潜水艇です。当時、この第六潜水艇は艇内を見学できるようになっており、潜水学校生らが多く訪れていたそうです。

もう一つの写真は、その海軍潜水学校長を務めた和波豊一氏の著書『第六潜水艇遭難顛末記』(昭和元年)です。これと、法本義弘氏の『正傳佐久間艇長』がこの事故についての最も基本的な文献とされ、戦後も含めて殆どの文献の引用根拠となっているそうです。当隊が保有するこの『第六潜水艇遭難顛末記』は非売品であり、現存するものが少ないことから、貴重な資料となっています。

この中には、第六潜水艇の艇歴、遭難の顛末、乗員の略歴等が記され、最後には佐久間艇長の遺書とその詳解が記述されています。

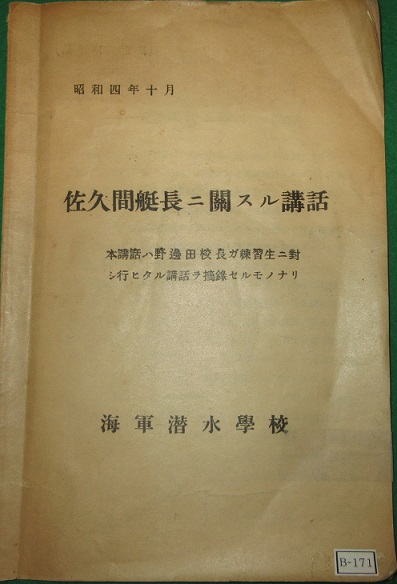

5 『佐久間艇長ニ関スル講話』

また当隊は、『佐久間艇長ニ関スル講話』という冊子も所蔵しています。これは、昭和4年10月に海軍潜水学校長の野邊田重興氏が練習生に対して行った講話をまとめたものです。この内容を見るに、やはり第六潜水艇の殉難は良き精神教育として語られていたようです。

現在、海上自衛隊の中でも「訓育」として様々な講話を聴く時間が定められています。この第六潜水艇の話は、海上自衛官であればその訓育の時間に、ほとんどの隊員が学んでいるものです。

自衛官の心がまえの一つ、「責任の遂行」という項目で、われわれは「僚友互いに親愛の情をもって結び、公に奉ずる心を基とし、その持ち場を守りぬく。」と教えられています。これは正に、第六潜水艇の乗員が実践したことそのものです。日本の為、潜水艦の技術進展のために尽くし、たとえ艇が沈没してしまおうとも、与えられた己の持ち場を離れることなく最後まで職務を全うするその姿は、正に「責任の遂行」のお手本であったと言えます。

6 訓育として学ぶこと

このように、今なお我々海上自衛隊員の見習うべき姿とされている第六潜水艇殉難の話ですが、私たち自衛官は世間一般に知られている美談だけを学んでいるわけではありません。そもそも、この佐久間艇長の行ったガソリン潜航実験の位置づけとはどのようなものだったのでしょうか。当時このガソリン潜航は危険な操法とされており、潜水艇隊母艦「豊橋」艦長であった平岡大佐は、「瓦素林潜航ト云フノハ重大ナル問題デアッテ充分攻究ヲ要ス 軽々シク決定採用スルコト能ハス」と述べています。(『明治四十三年公文備考 艦船九ノ二 巻二十六ノ二』)第一潜水艇隊司令吉川中佐も、「瓦素林潜航ト云フコトハ到底自分ノ考ニ無数ヶ敷(むずかしき)事ト思ヒマス」(『同上』)と言っており、やはりガソリン潜航には慎重な姿勢を見せていました。そのような中で強行された佐久間艇長のガソリン潜航。結果、艇を沈めることとなってしまいましたが、では、何がいけなかったのでしょうか?上記の写真は、かつて当隊学生が訓育の時間に使用していた資料です。この中には、第六潜水艇が浸水してしまった原因を追求する内容が記されています。水平舵は適切に処置されていたのか?艇の速力は適切であったのか?船体傾斜は適角度であったのか?

そして何より、上官(司令)の命令に従う義務、規律の厳守は出来ていたのか……?

学ぶべきことの多いこの第六潜水艇殉難の話は、われわれにとって、単なる美談では終わらないのです。

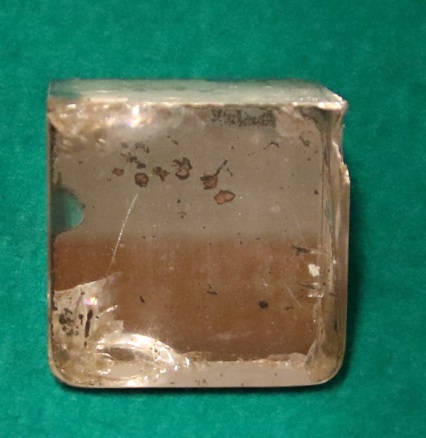

7 第六潜水艇の遺物

こうして、記念艦として揚陸されていた第六潜水艇も、戦後は解体されることとなりました。上記は当隊に保管されている第六潜水艇のプリズム(潜望鏡内の部品)です。元海軍大尉の青木正義氏が、当隊研究班発行の機関誌『潜水艦の友』創刊の折に寄贈してくれた貴重な物です。第六潜水艇解体時、プロペラとスルイスバルブは残されましたが、残りは処分されてしまいました。そのような中、何故このプリズムが残っていたのかは不明です。プロペラとスルイスバルブは広島県呉市にある鯛乃宮神社の記念碑の中に納められており、それ以外としてはこれが唯一の遺物となっています。

8 六号潜水艇神社御神鏡

また、第六潜水艇そのものではありませんが、海軍潜水学校において併設されていた六号潜水艇神社の御神鏡も、当隊には残されています。台座は複製した物です。第六潜水艇解体の折、呉市在住の田妻氏が保管されたようで、後に当隊へ寄贈して下さいました。

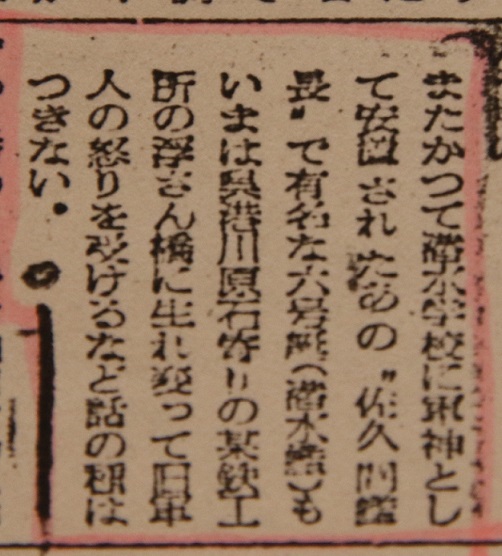

9 桟橋になった第六潜水艇

そしてこの古びた小さな新聞記事。古すぎて新聞社の名前も残されていませんが、昭和29年のこの記事には、第六潜水艇が民間の浮桟橋として再利用されたと記されています。「呉港川原石寄りの某鉄工所」との記載です。それは具体的にはどこのことなのか…残念ながらそこまで詳細な記載はありません。ただ出典は不明ですが、当隊に残された資料に「呉湾の海軍専用の川原石桟橋が終戦後民用桟橋になったが、老朽のため六号艇の船腹を修理して民用桟橋として使用した」との記載があります。そこに添付された地形図を見るに、どうやら現在の川原石港(呉市海岸2丁目付近)であると推察されます。今から約70年も前のことですので、もう浮桟橋として残ってはいないでしょう。しかし間違いなく、戦後も第六潜水艇はここ呉の地に、形を変えて存在していたのです。

わが国初の純国産潜水艦である第六潜水艇。今も我々自衛官に教訓を説くこの小さな艇は、日本軍人としての誇り高き姿を示した逸話と共に、これからも記憶され続けていくことでしょう。そしてその終焉の地となった川原石を右手に見ながら、今日も後輩潜水艦たちは、静かに呉の港を出航してゆくのです。(本文:藤江)

資料一覧

0 第六潜水艇の写真:自隊作成資料。出典元不明。

1 松方幸次郎氏の写真:福田一郎著『潜水艇史話』内に掲載されている写真。

川崎造船の記念誌:戦後、海上自衛隊の一番艦「おやしお」の建造を記念して製作された川崎造船所の建造艦艇の写真集。

2 第六潜水艇の写真:平成2年3月、「呉ネームプレート製造所」高橋氏より寄贈。

3 海軍潜水学校の第六潜水艇写真:来歴不明。

第六潜水艇遭難顛末図:「世界の艦船」より当隊で複写した物。『正伝佐久間艇長』の巻末綴じ込みが原本。注釈として「大正十二年四月海軍潜水学校より佐久間書院に寄贈せられたる説明図の模写図」との記載あり。

4 『第六潜水艇遭難顛末記』:昭和元年発行。昭和63年8月、元海軍中将 野邊田重興氏長男より寄贈。

5 『佐久間艇長ニ関スル講話』:昭和4年10月発行。昭和63年8月、元海軍中将 野邊田重興氏長男より寄贈。

6 『第六潜水艇殉難』:潜水艦教育訓練隊学生隊にて作成された訓育資料。平成14年2月所蔵。

7 潜望鏡プリズム:昭和50年8月、元海軍大尉 青木正義氏より寄贈。

8 六号潜水艇神社御神鏡:平成6年、呉市在住 田妻氏より寄贈。

9 新聞記事:昭和29年の記事。誌名不明。