ページ目次

次期戦闘機の開発

「航空優勢」の確保は我が国の防衛のための諸作戦を実施する上での大前提であり、我が国防衛にとって不可欠のいわば「公共財」としての性格を有するものです。

このため、戦闘機が我が国の周辺空域に迅速に展開し、より遠方で、侵攻してくる敵の航空機やミサイルによる航空攻撃に対処できる態勢を整えることが極めて重要です。

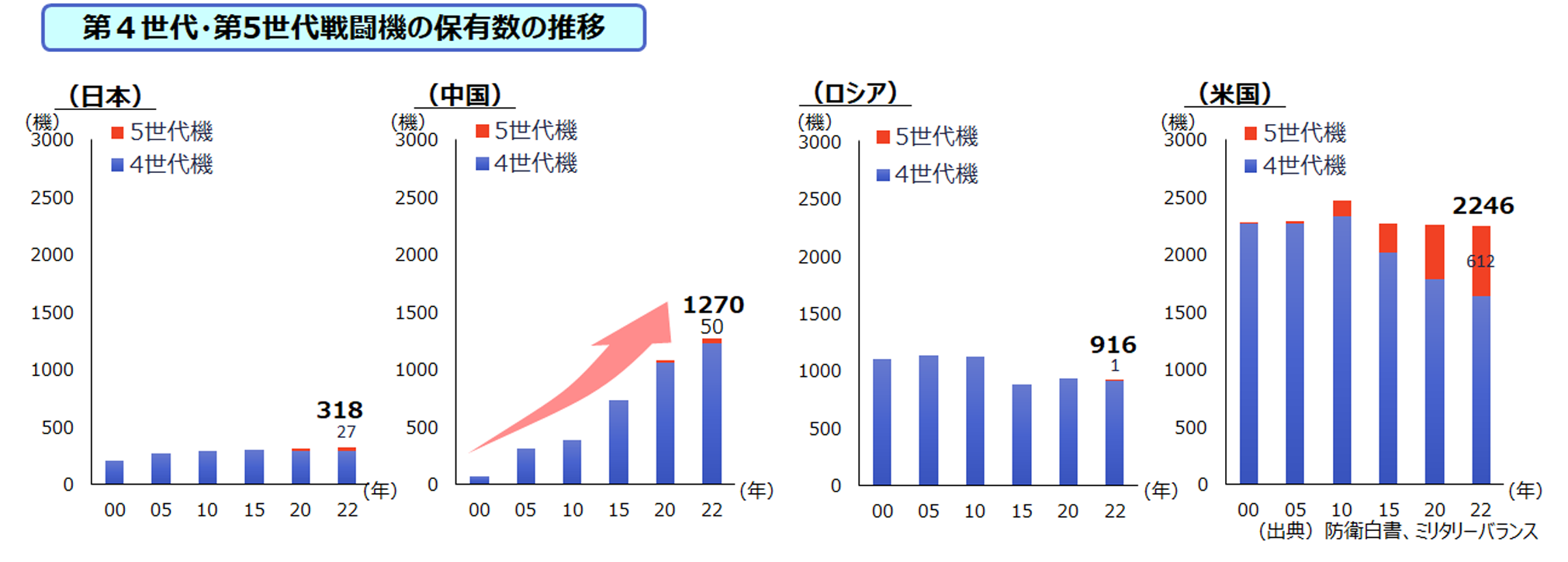

このような戦闘機の重要性に鑑み、各国とも戦闘機の開発等に注力しており、周辺国でも第4世代、第5世代の戦闘機の増加や第5世代機の開発などが進んでいます。

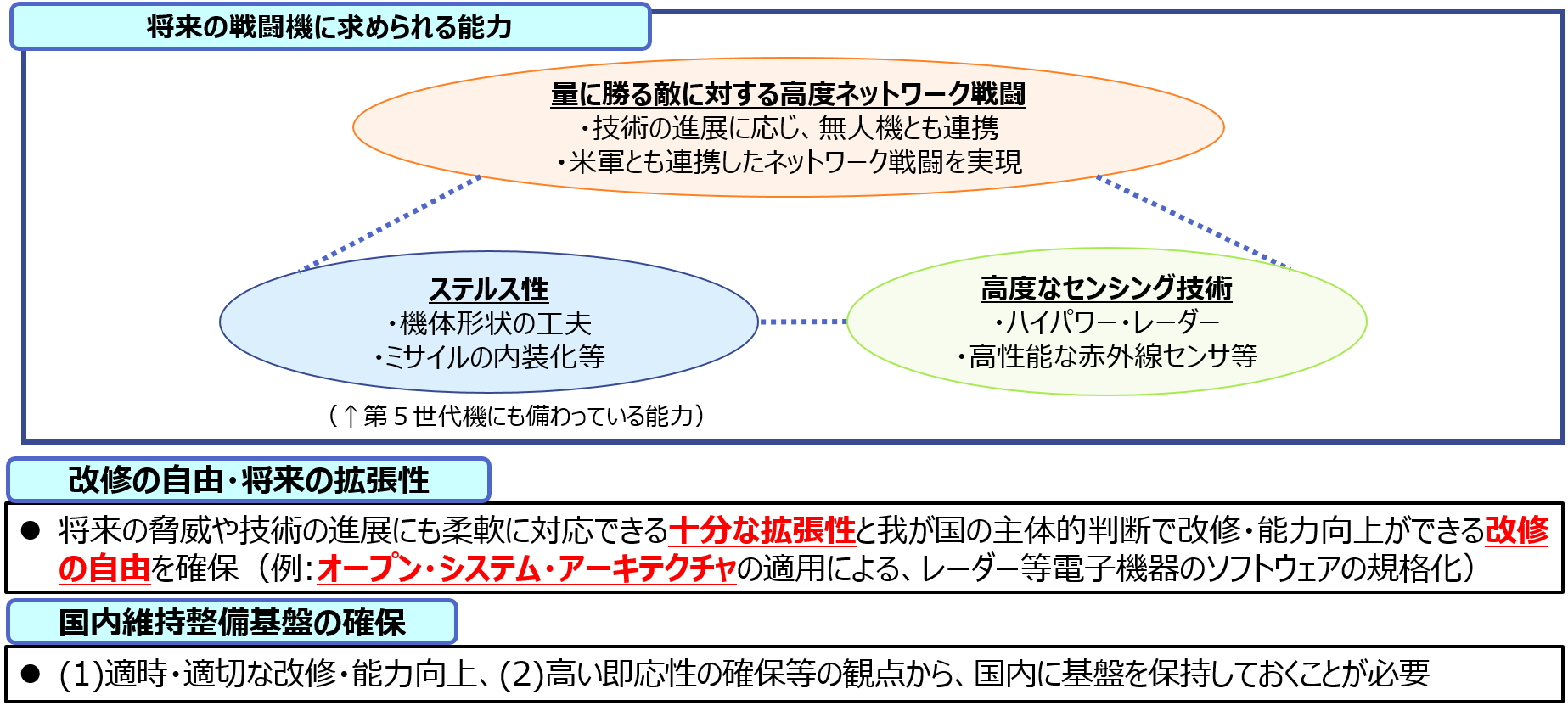

こうした中で、将来にわたって我が国の「航空優勢」を確保するためには、

- いずれの国においても実現されていない新たな戦い方を実現でき、

- 将来にわたり、適時適切な能力向上のための改修を加えることができ、

- さらに、高い即応性等を確保できる国内基盤を有する

次期戦闘機を、我が国主導で開発していくことが必要不可欠です。

防衛省は、英国・イタリアとともに、三か国の技術を結集し、コスト・リスクを分担しながら、将来の航空優勢を担保する優れた戦闘機を開発してまいります。

航空優勢と戦闘機の役割

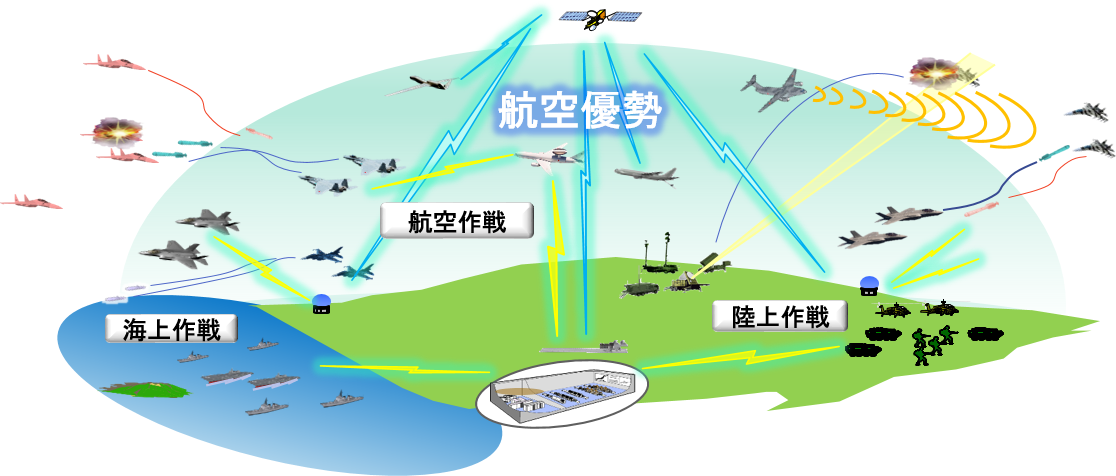

「航空優勢」とは、武力攻撃が発生した場合に、味方の航空機が大規模な妨害を受けることなく諸作戦を遂行できる状態のことであり、これを確保することにより、その空域下で海上作戦や陸上作戦の効果的な遂行が可能となります。

仮に「航空優勢」を失えば、敵の航空機やミサイルなどにより、飛行中の航空機はもとより、地上ミサイル部隊や航行中のイージス艦、さらには港湾や飛行場も攻撃を受け、艦船や航空機の運用自体が困難となります。

このように、「航空優勢」は我が国の防衛のための諸作戦を実施する上での大前提であり、我が国の防衛にとって不可欠のいわば「公共財」としての性格を有します。

このため、戦闘機が我が国周辺空域に迅速に展開し、より遠方で、敵の航空機やミサイルによる航空攻撃に対処できる態勢を整えることが、極めて重要です。このような戦闘機の重要性に鑑み、各国とも戦闘機の開発や購入に注力しています。

上記のように、各種の防衛作戦にとって死活的に重要な、いわば「公共財」とも言うべき「航空優勢」の確保を完全に他国へ依存することは、作戦遂行のイニシアティヴの喪失につながることを踏まえ、我が国においても戦闘機製造基盤を確保しつつ、主体的な我が国防衛を可能とする能力の高い戦闘機部隊の整備に注力していきます。

戦闘機の戦い方の変遷

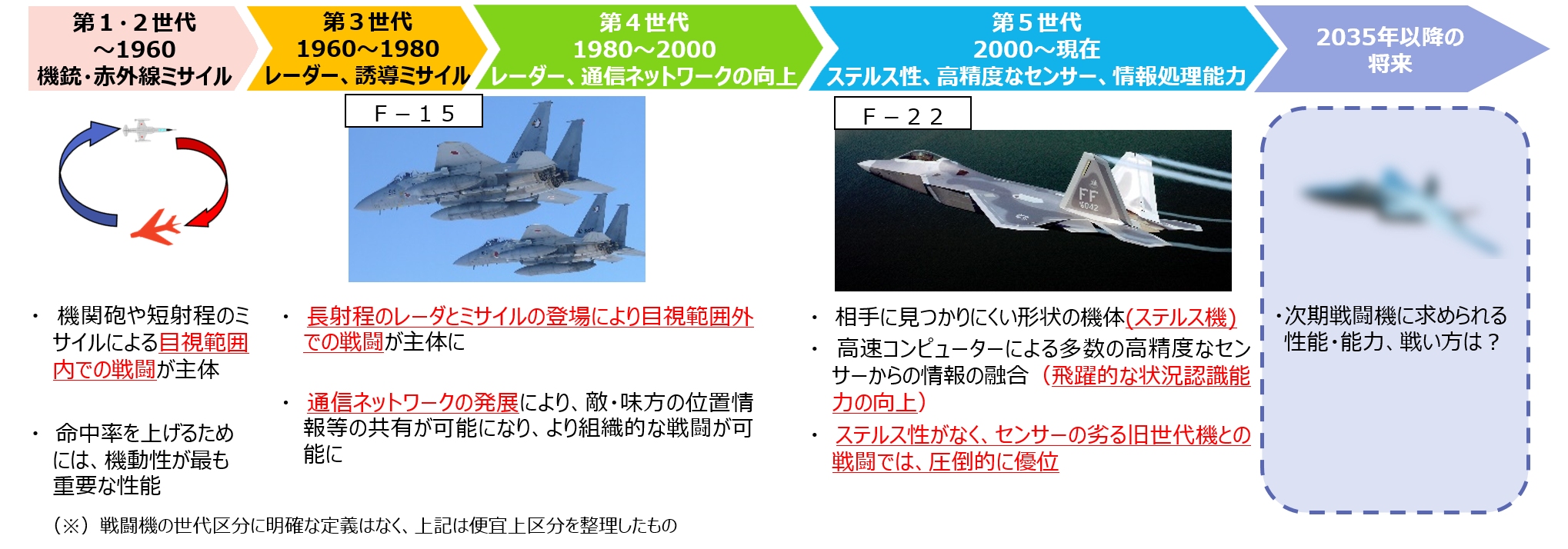

戦闘機同士の戦い方(「空対空戦闘」)は、ミサイル技術や情報共有のためのネットワーク技術の進展などにより大きく変化しています。

戦闘機同士が近距離(目視範囲内)で格闘戦を行う「ドッグ・ファイト」から、目視できない遠方からミサイルを発射・回避し合う戦い方が主流になった後、現在は、ステルス性による秘匿と多数の高精度なセンサーからの情報の融合が重要となっています。

世代の違う戦闘機間での戦闘では、新世代機が圧倒的に優位と言われています。

(F-22(第5世代機)は、旧世代機に対し、108対0の撃墜率を記録)

我が国周辺の戦闘機開発及び配備

中国は、第4・第5世代戦闘機(Su-35、J-10、J-20)の配備数を急拡大し、最新型の第5世代機であるJ-31の開発も継続しています。今後の第4・第5世代機の増加ペースに注視が必要です。

ロシアは、第4世代機のSu-35の導入・配備に加え、第5世代機のSu-57の開発を推進しています。Su-57と連携して飛行する大型攻撃用無人機「オホートニク」も開発中です。

米国は世界に先駆け第5世代機(F-22、F-35)を開発・配備しており、保有する戦闘機に占める第5世代機の数が増加しています。

我が国の将来の戦闘機体系のイメージ

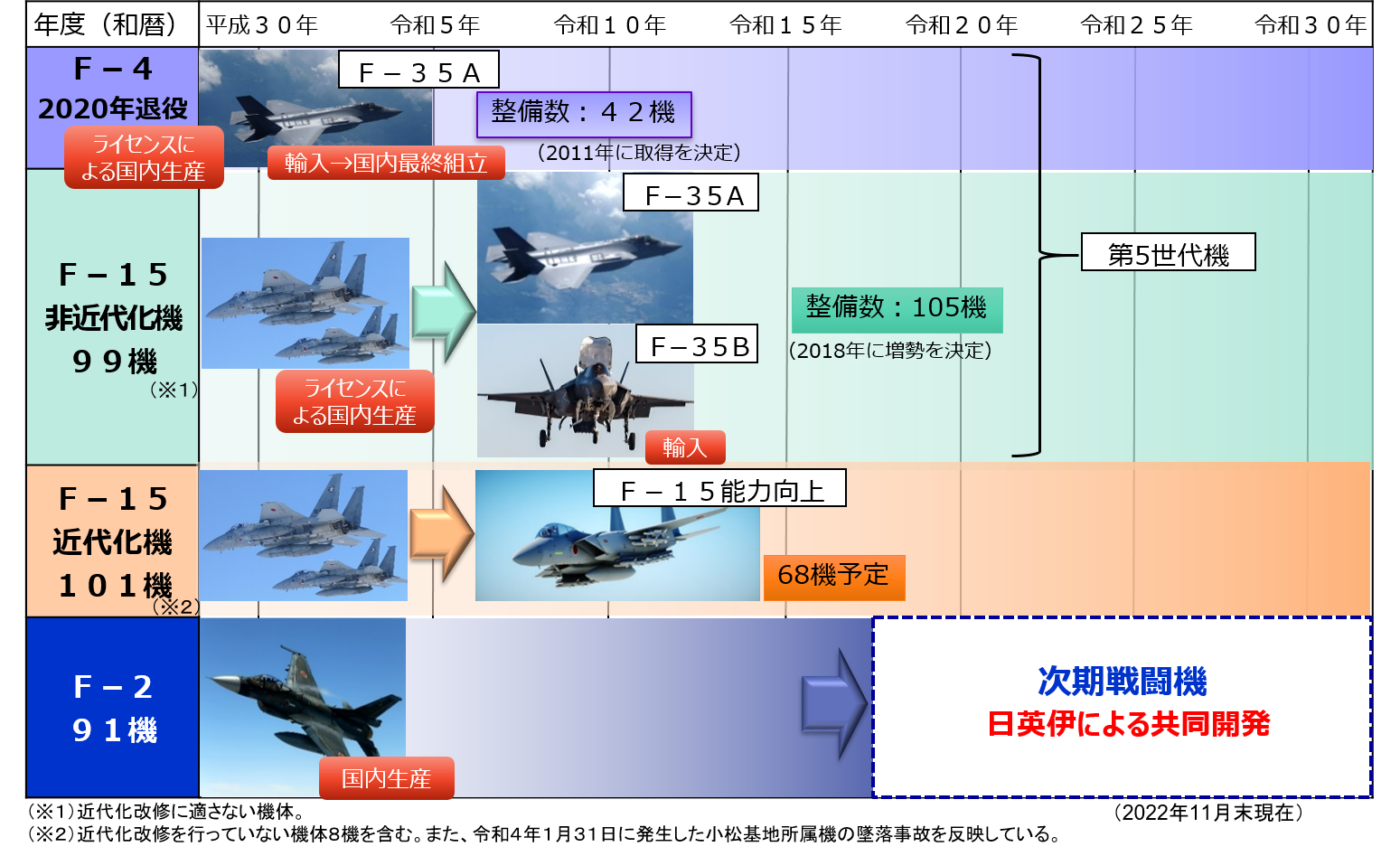

我が国は、現在、F-35、F-15、F-2の3機種の戦闘機を保有しています。

このうち、F-2の退役・減勢が始まる2035年頃から、次期戦闘機の導入を開始する必要があり、2020年度に開発に着手しました。

次期戦闘機のコンセプト

2035年頃の世界において、「航空優勢」の確保を実現するためには、①現時点(2022年12月)において、いずれの国においても実現されていない新たな戦い方を実現でき、②将来にわたり適時適切な能力向上のための改修を加えることができ、③さらに高い即応性等を確保できる国内基盤を有する次期戦闘機を、我が国主導で開発していくことが必要不可欠です。

日英伊共同開発

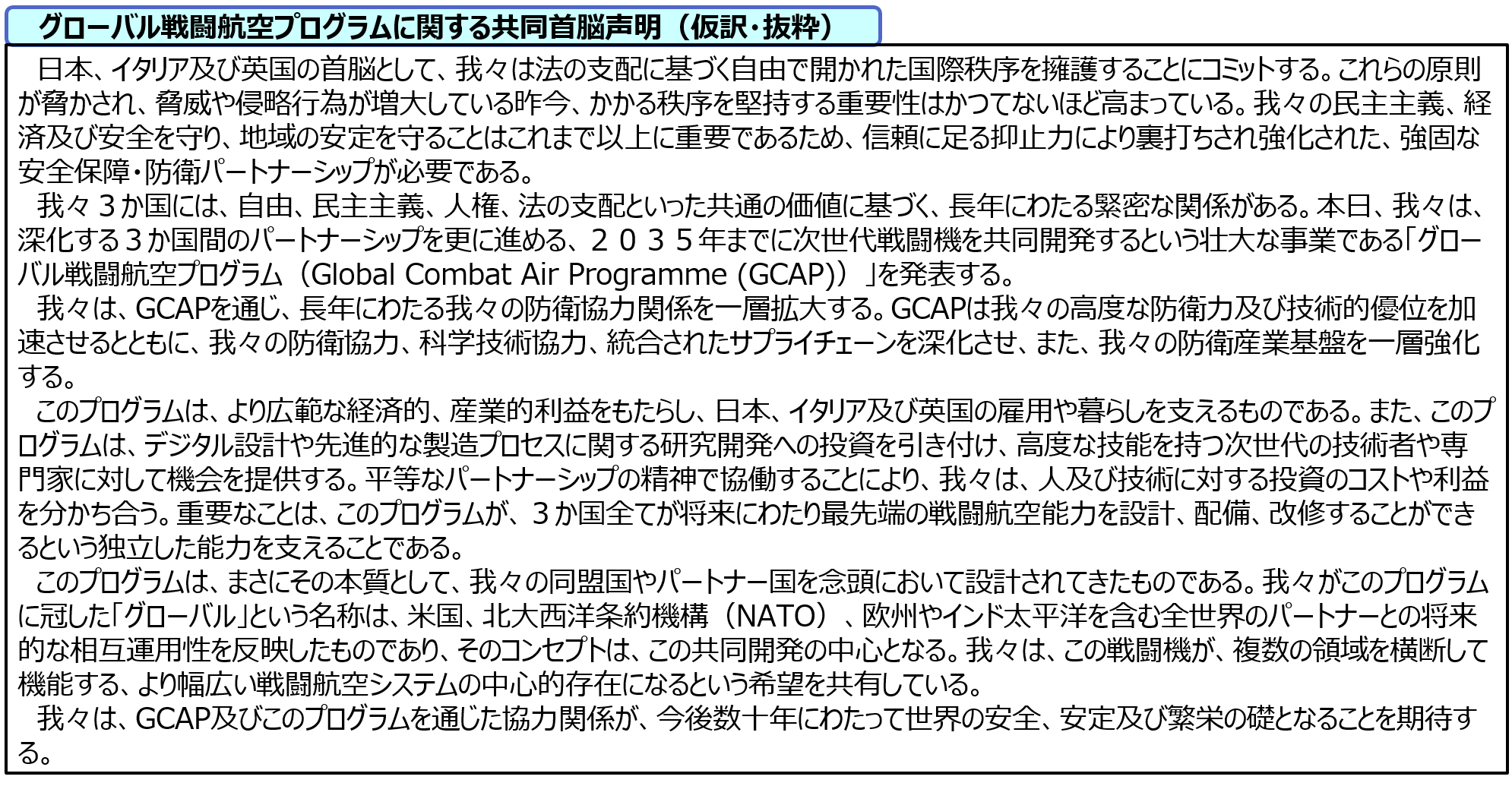

「国際協力を視野に我が国主導の開発」との方針のもと、協議を進め、2022年12月、日英伊三か国による共同開発を公表しました。

共同開発の意義

- 三か国各々の技術を結集しつつ、開発コストやリスクを分担して、将来の航空優勢を担保する優れた戦闘機を開発できます。

- 次期戦闘機の量産機数の増加、国際的に活躍する次世代エンジニアの育成、適切な生産の分担等を通じ、防衛生産・技術基盤を維持・強化できるとともに、本格的な最新鋭戦闘機の開発を通じて、社会全般に幅広い波及効果が期待できます。我が国の産業からは、三菱重工業、IHI、三菱電機等が参画し、政府と緊密な連携を図りつつ、共同開発を主導的に牽引していきます。

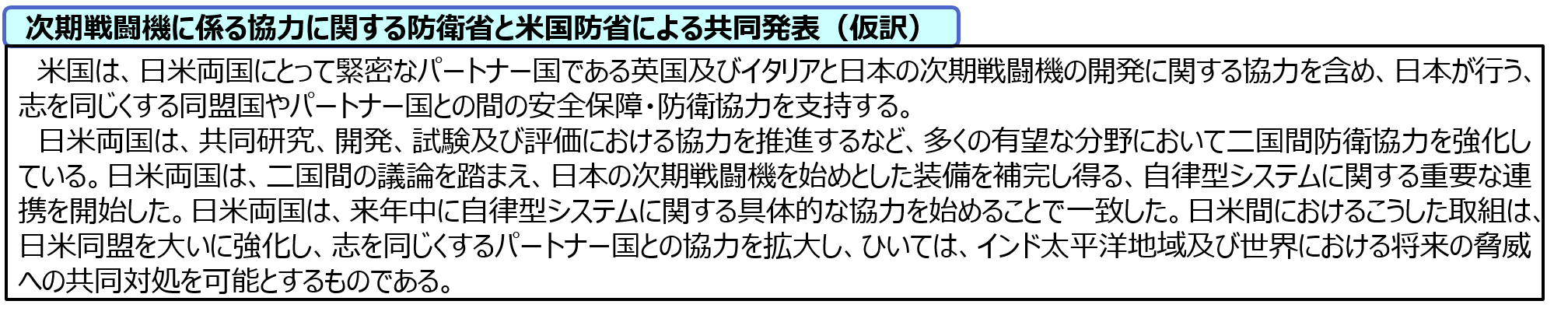

- 英伊両国との幅広い協力の礎となるとともに、一層厳しさを増す安全保障環境の中で、インド太平洋地域及び欧州地域の平和と安定に大きく貢献できます。米国もこのような協力を支持しています。

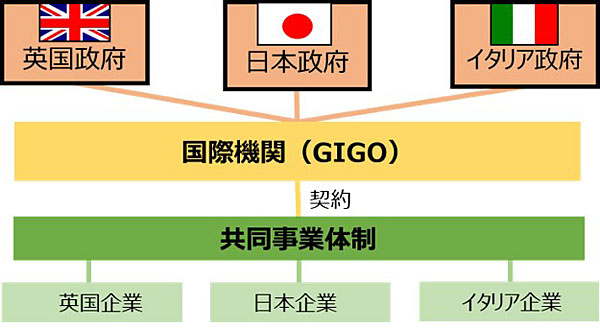

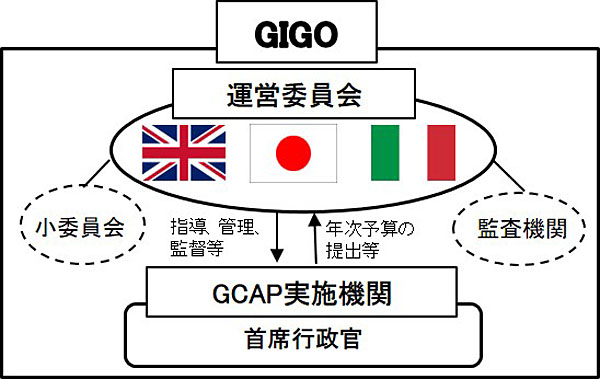

国際機関・GIGO設立条約への署名

2035年度までの次期戦闘機の共同開発完了を実現するためには、効率的な協業体制の構築が必要です。2023年12月14日、日英伊3か国はGCAPを管理する国際機関であるGIGO(GCAP International Government Organisation)を設立する条約に署名しました。

次期戦闘機開発に係るこれまでの経緯

| 平成22(2010)年8月 | 「将来の戦闘機に関する研究開発ビジョン」を公表 |

|---|---|

| 平成22(2010)年12月 | 「中期防衛力整備計画(平成23年度~平成27年度)」 に記載 →「戦闘機(F-2)の後継機の取得を検討する所要の時期に、戦闘機の開発を選択肢として考慮できるよう、将来戦闘機のための戦略的検討を推進する」 |

| 平成25(2013)年12月 | 「中期防衛力整備計画(平成26年度~平成30年度)」 に記載 →「将来戦闘機に関し、国際共同開発の可能性も含め、戦闘機(F-2)の退役時期までに開発を選択肢として考慮できるよう、国内において戦闘機関連技術の蓄積・高度化を図るため、実証研究を含む戦略的な検討を推進し、必要な措置を講ずる」 |

| 平成30(2018)年12月 | 「中期防衛力整備計画(平成31年度~平成35年度)」に記載 →「将来戦闘機について、戦闘機(F-2)の退役時期までに、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得する。そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手する」 |

| 令和2(2020)年7月 | 開発体制の公表 →令和2年度予算に初期的な作業に係る開発経費が計上され、次期戦闘機の開発体制については、戦闘機全体のインテグレーションを担当する機体担当企業が、エンジン担当企業やミッション・アビオニクス担当企業を下請けとすることで、これら企業と緊密に連携しつつ、主導的な立場で開発を進める「シングル・プライム」体制とすることとしました。 |

| 令和2(2020)年10月 | 戦闘機全体のインテグレーションを担当する機体担当企業として三菱重工業株式会社と契約 |

| 令和2(2020)年12月 | 次期戦闘機に係る国際協力の方向性の公表 →米国のロッキード・マーチン社をインテグレーション支援の候補企業として選定するとともに、日米間の相互運用性(インターオペラビリティ)の確保のため、令和3年度から新たな事業を米国と協力して開始するなど、米国から必要な支援と協力を受けながら、我が国主導の開発を行うこととしました。また、次期戦闘機のエンジン、搭載電子機器(アビオニクス)などの各システムについては、開発経費や技術リスクの低減のため、米国及び英国と引き続き協議を行い、協力の可能性を追求していくこととしました。 |

| 令和3(2021)年12月 | 次期戦闘機に係る国際協力の公表 →「次期戦闘機に係る国際協力の方向性」を踏まえ、ロッキード・マーチン社と支援内容について協議を続けるとともに、令和3年8月から米空軍等との間で、インターオペラビリティの確保のため、将来のネットワークに係る共同検討を開始しました。また、日英防衛当局は、エンジンの共同実証事業を令和4年1月に開始することを確認しました。加えて、日英防衛当局は、更なるサブシステムレベルでの協力の実現可能性も検討することとし、このため、共通化の程度に係る共同分析を実施することとしました。 |

| 令和4(2022)年12月 | 次期戦闘機の日英伊三か国での共同開発を発表 |

| 令和4(2022)年12月 | 「防衛力整備計画」の公表 →「次期戦闘機について、戦闘機(F-2)の退役が見込まれる2035年度までに、将来にわたって航空優勢を確保・維持することが可能な戦闘機を配備できるよう、改修の自由や同盟国との相互運用性を確保しつつ、英国及びイタリアと次期戦闘機の共同開発を推進する。この際、戦闘機そのものに加え、無人機(UAV)等を含むシステムについても、国際協力を視野に開発に取り組む。」 「次期戦闘機の英国及びイタリアとの共同開発を着実に推進し、2035年度までの開発完了を目指す。次期戦闘機等の有人機と連携する戦闘支援無人機(UAV)についても研究開発を推進する。」 「これらの研究開発に際しては、我が国主導を実現すべく、数に勝る敵に有効に対処できる能力を保持することを前提に、将来にわたって適時適切な能力向上が可能となる改修の自由や高い即応性等を実現する国内生産・技術基盤を確保するものとする。」 |

| 令和5(2023)年12月 | 「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約」への署名 →GIGOの本部は英国と規定されました。また、同日の日英伊防衛相会合において、GIGOの初代首席行政官は日本人、共同事業体制の初代トップはイタリア人とすることで合意されました。 |

| 令和6(2024)年3月 | 「グローバル戦闘航空プログラムに係る完成品の我が国からパートナー国以外の国に対する移転について」の国家安全保障会議決定及び閣議決定、並びに「防衛装備移転三原則の運用指針」の改正 →GCAPに係る完成品の我が国からパートナー国以外の国への移転が認められ得るようになりました(詳細は コチラ )。 |

本ページの掲載内容をご利用されたい方は、こちらのルールに従ってご利用ください。

このページの リンクは (国立国会図書館データベース)のアーカイブに移動します。

2024年3月26日更新