ページ目次

現在のミサイル対応とこれまでの取り組み

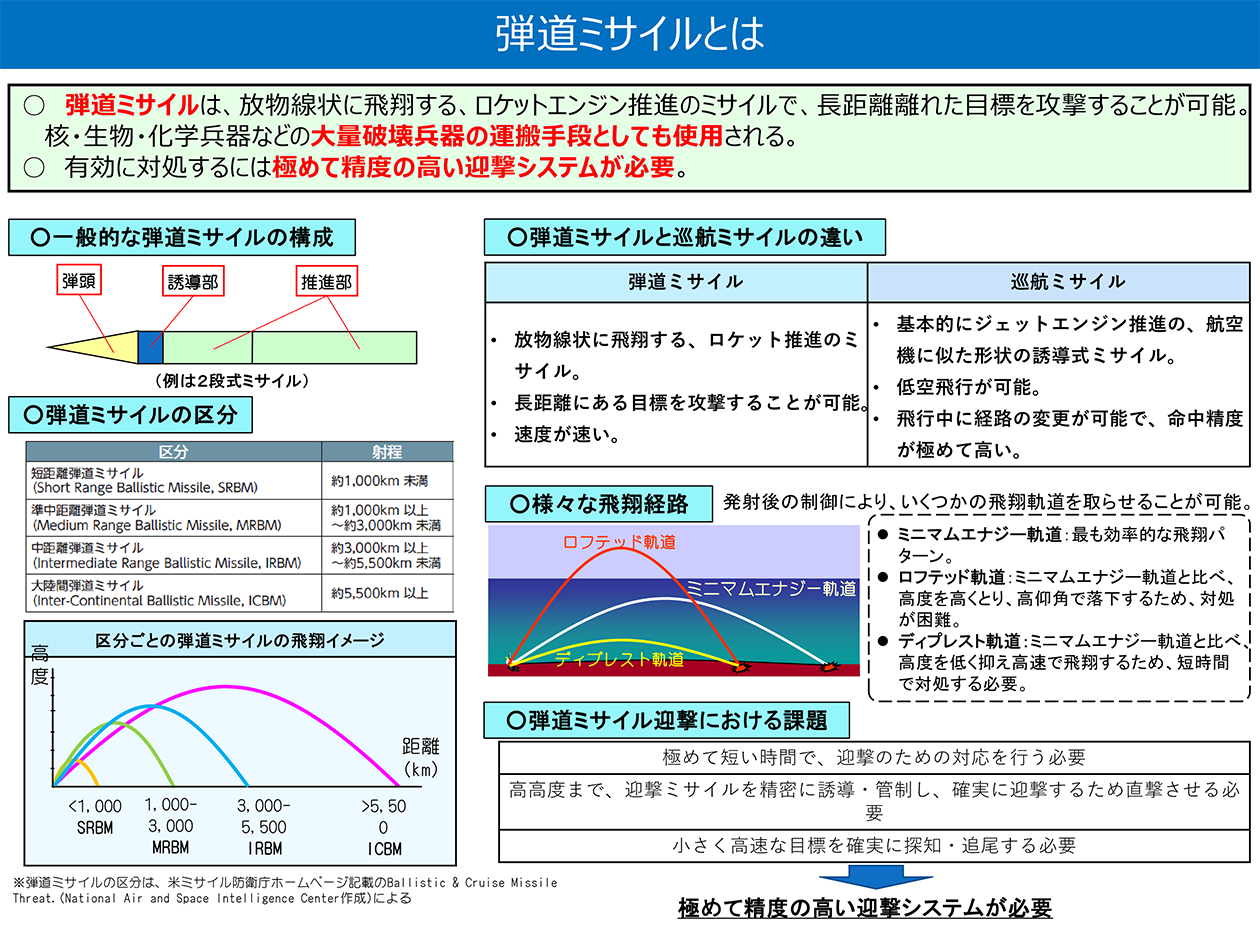

弾道ミサイルとは、ロケットエンジンにより発射された後、弾道軌道、すなわち放物線状に飛翔するものを指します。

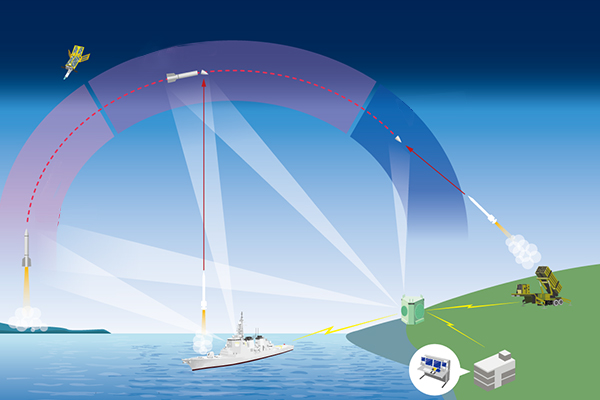

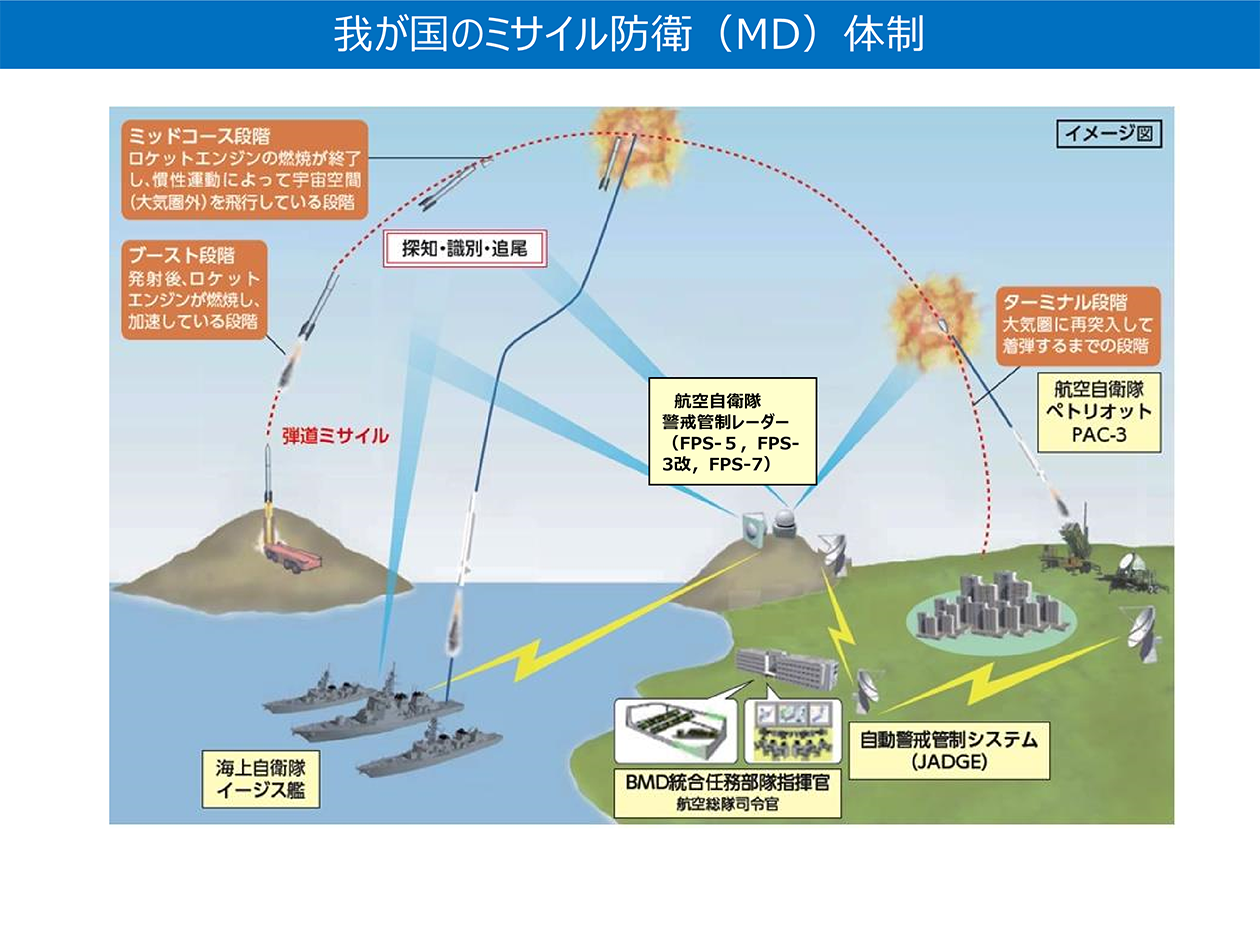

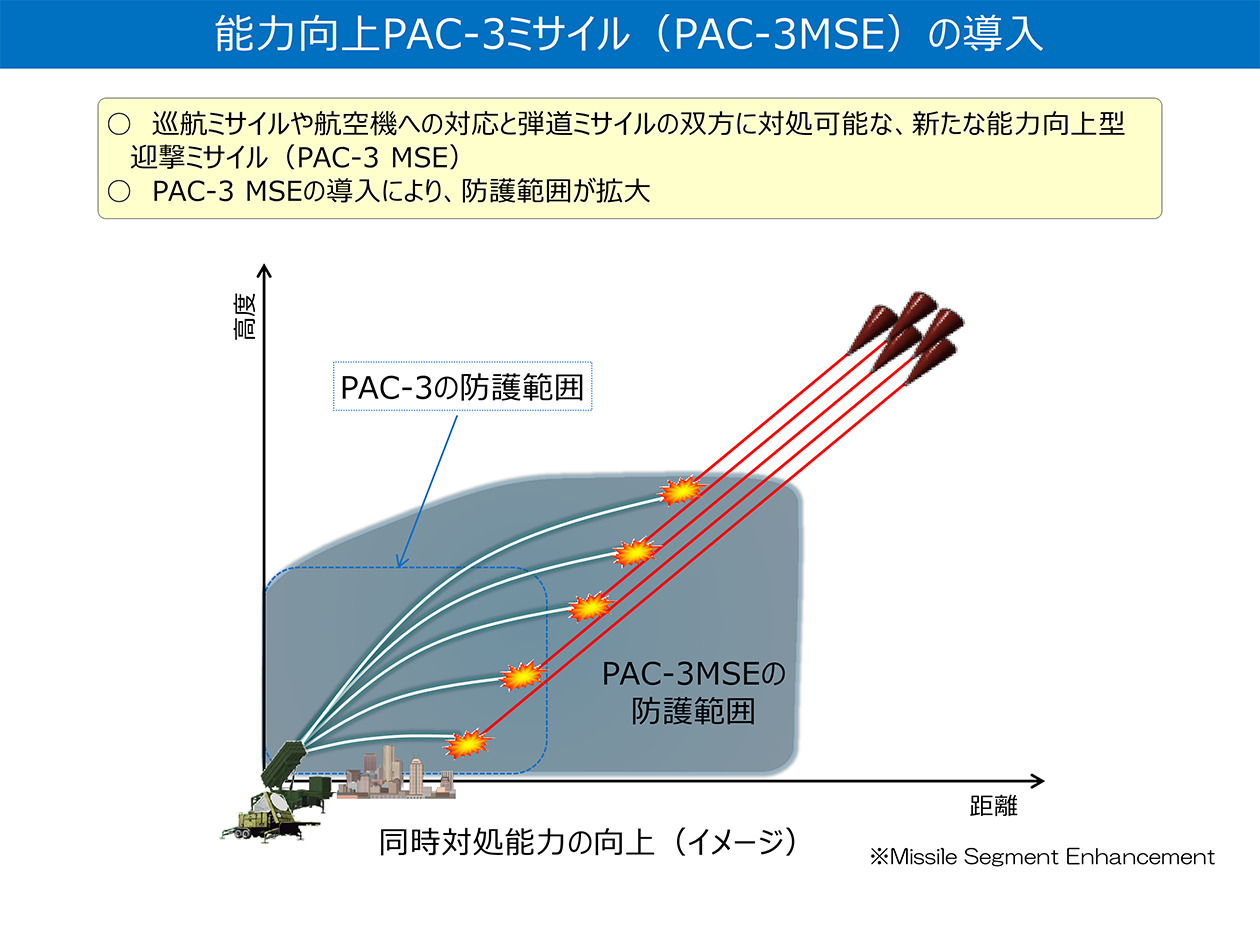

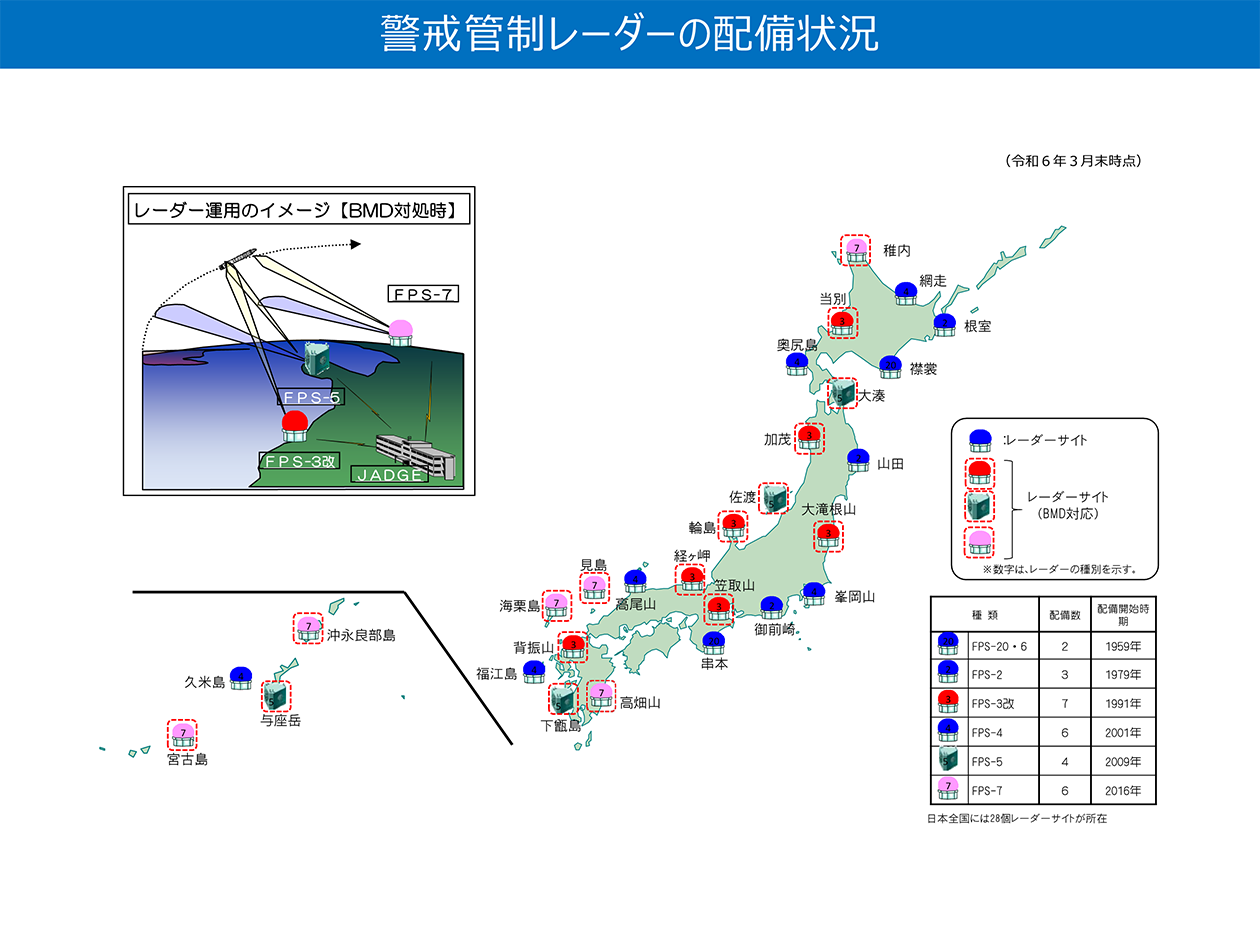

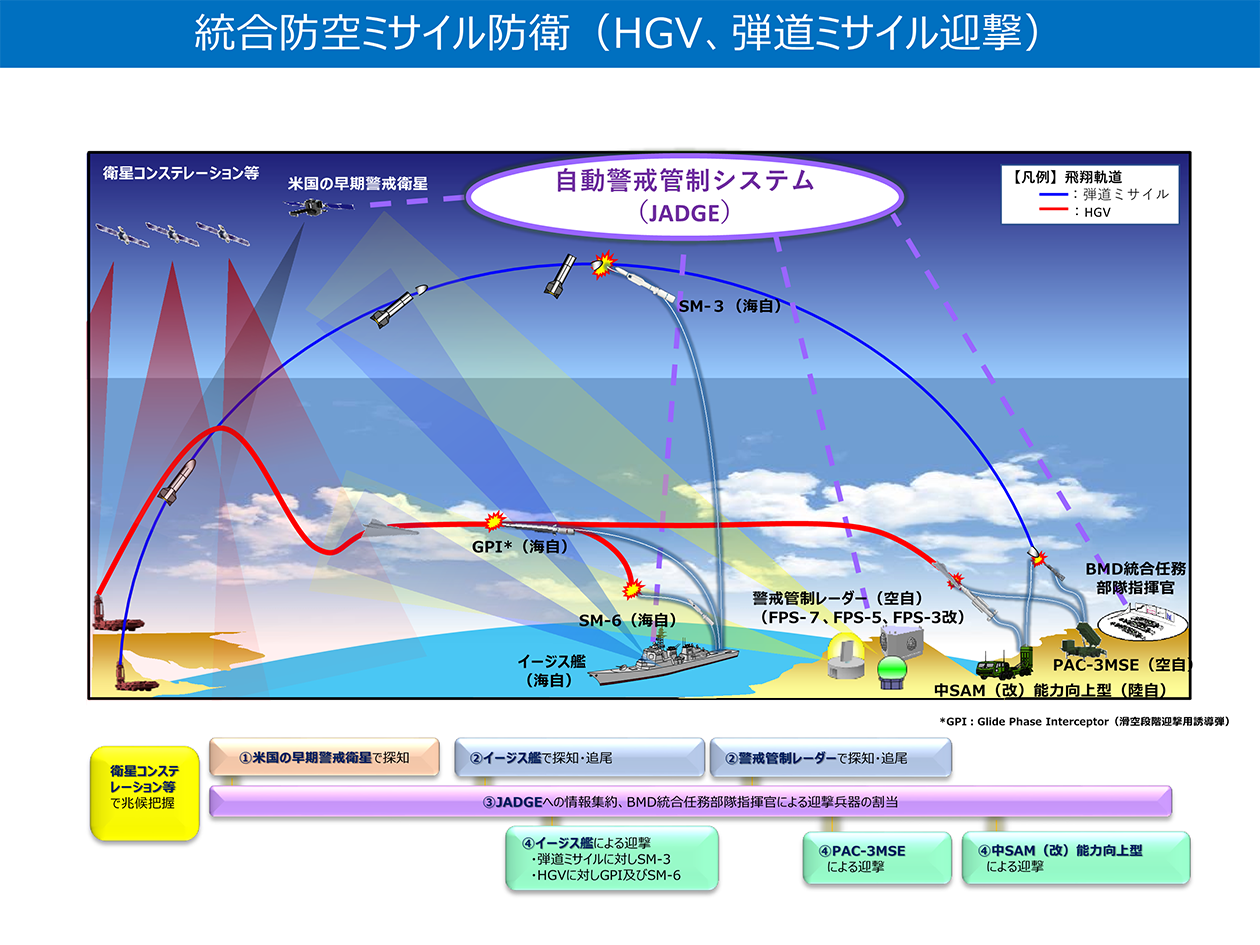

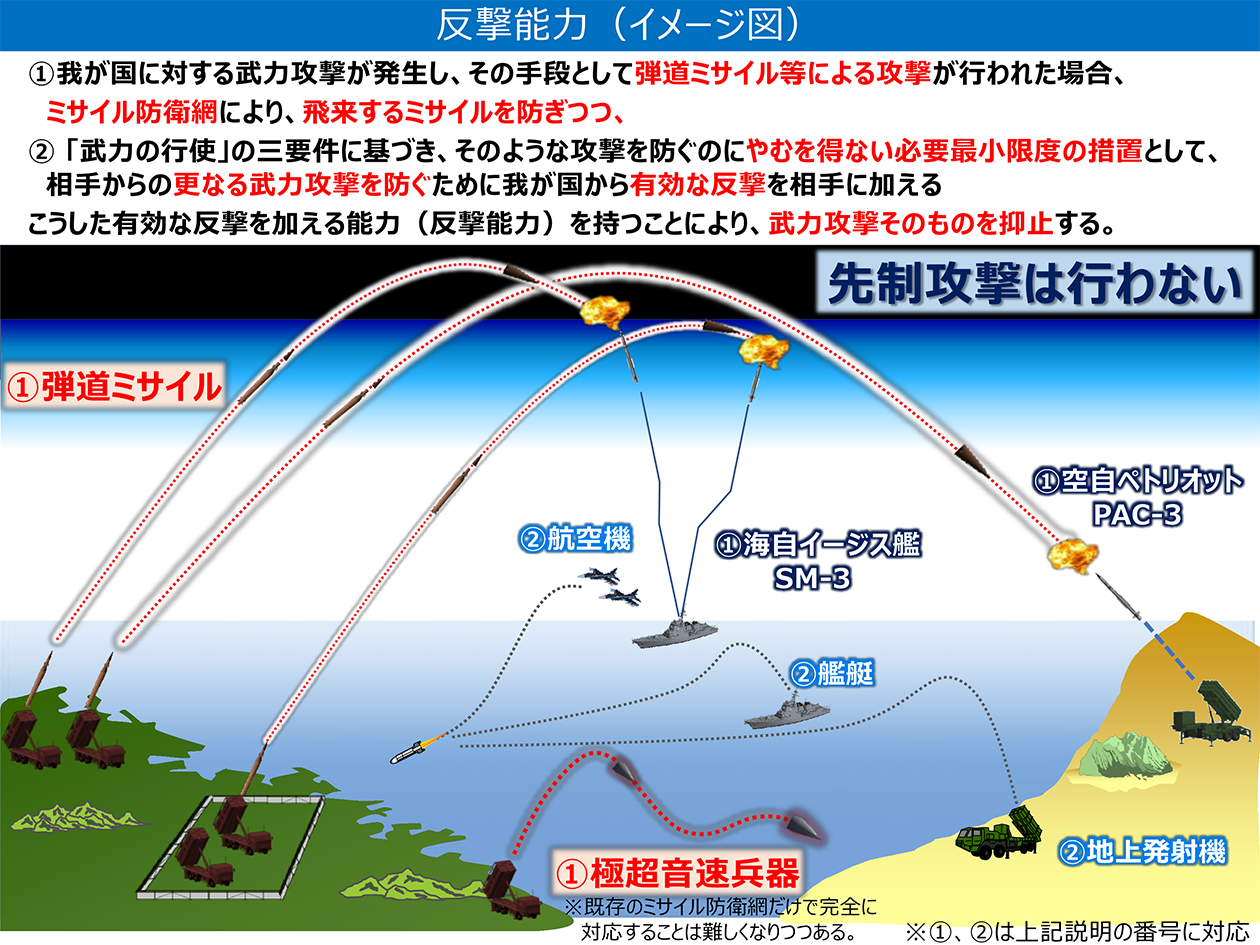

我が国の弾道ミサイル防衛(BMD:Ballistic Missile Defense)は、イージス艦による上層での迎撃とペトリオット(PAC-3:Patriot Advanced Capability-3)による下層での迎撃を、自動警戒管制システム(JADGE:Japan Aerospace Defense Ground Environment)により連携させて効果的に行う多層防衛を基本としています。

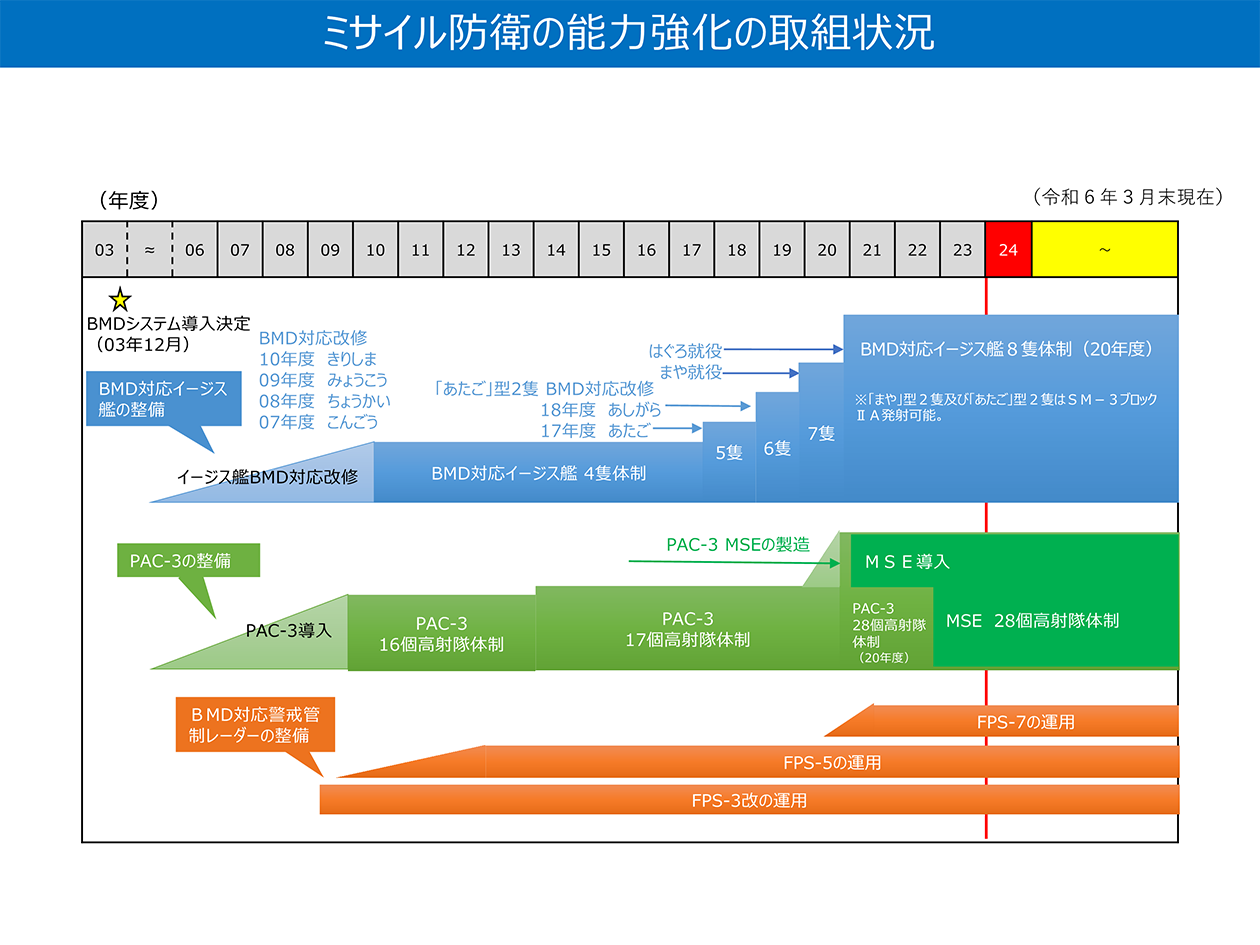

我が国では、ミサイル攻撃などへの対応に万全を期すため、2004(平成16)年度からミサイル防衛(MD)システムの整備を開始しました。

イージス艦への弾道ミサイル対処能力の付与やペトリオット(PAC-3)の配備など、弾道ミサイル攻撃に対する我が国独自の体制整備を着実に進めています。

弾道ミサイルへの対処にあたっては、8隻のイージス艦と全国のPAC-3部隊による多層防空体制を維持しつつ、イージス艦及び拠点防護のため全国各地に分散して配備されているPAC-3を、状況に応じて機動・展開して対応しています。また、弾道ミサイル等に対する破壊措置が命ぜられた場合には、航空総隊司令官を指揮官とする「BMD 統合任務部隊」を組織し、JADGEなどを通じた一元的な指揮のもと、効果的に対処していくことになります。

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

新たな脅威の出現

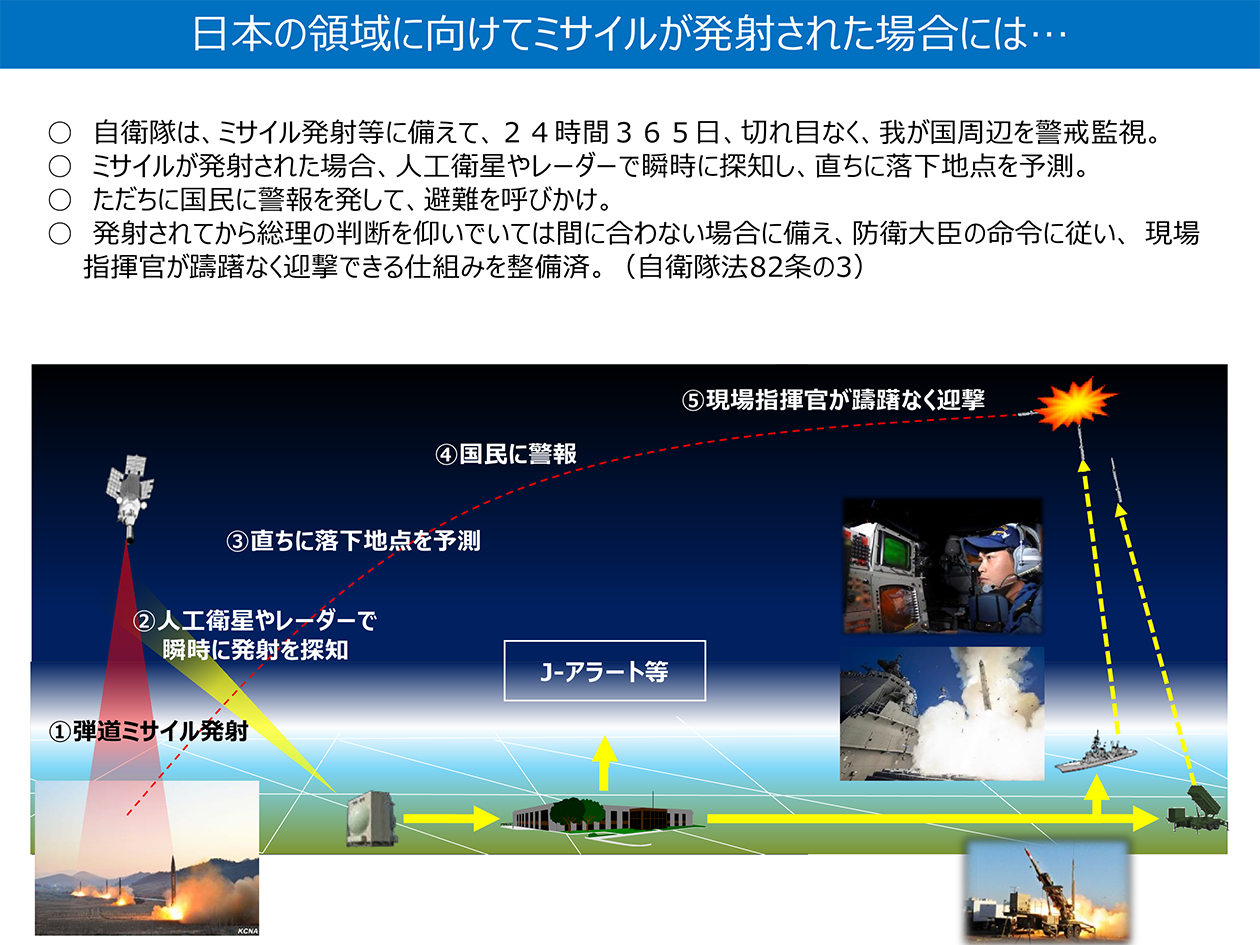

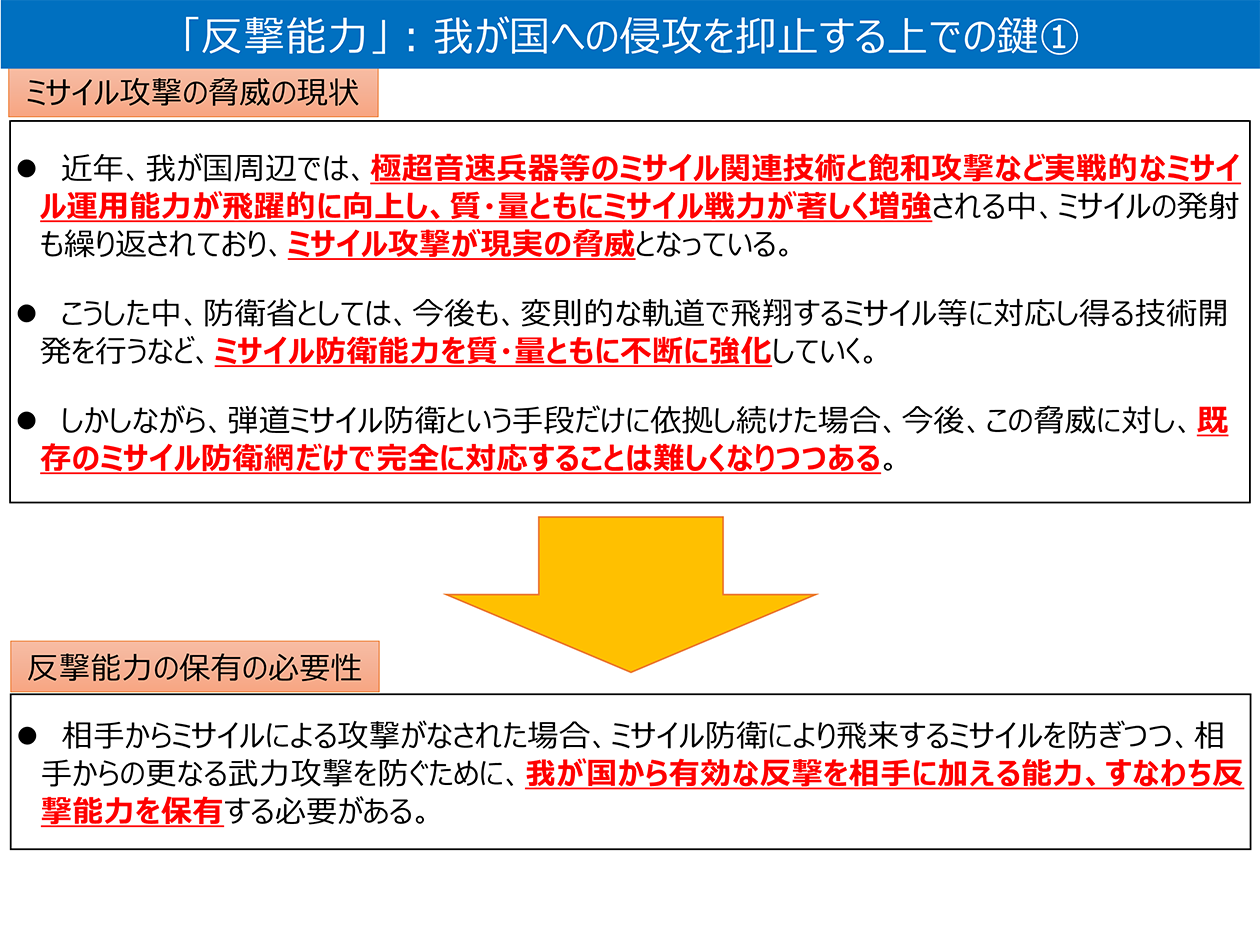

近年、我が国周辺では、質・量ともにミサイル戦力が著しく増強されるとともに、ミサイルの発射も繰り返されており、我が国へのミサイル攻撃が現実の脅威となっています。

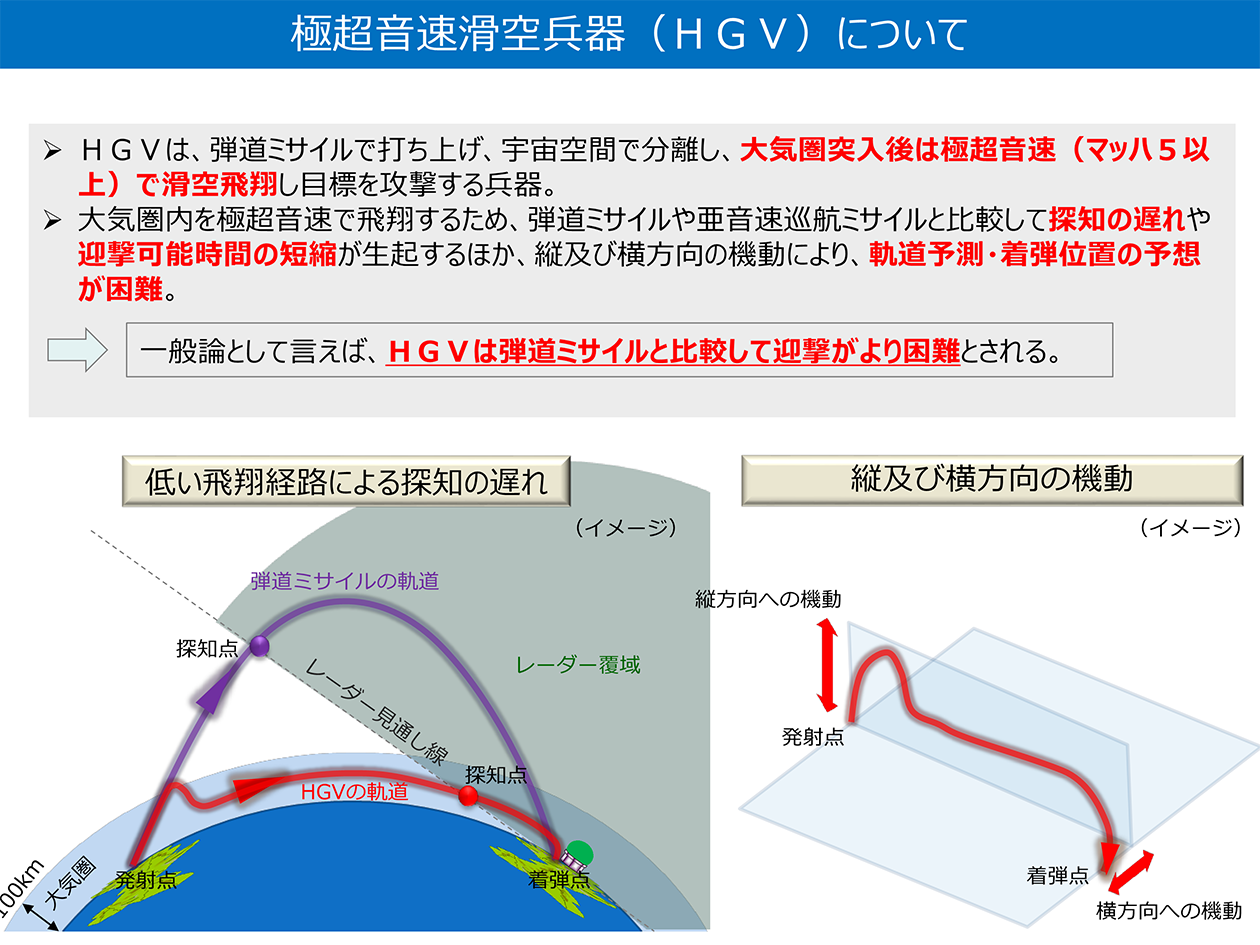

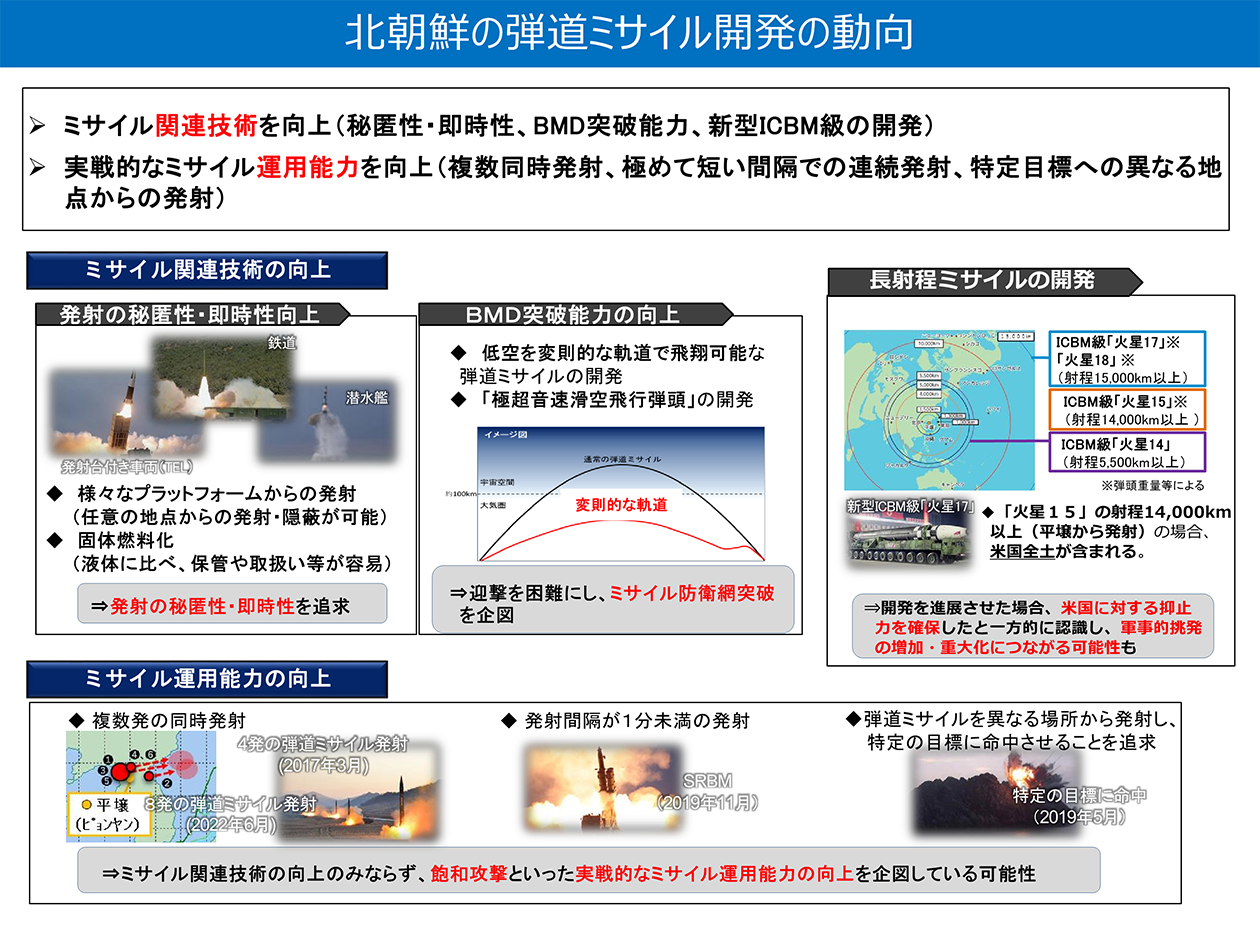

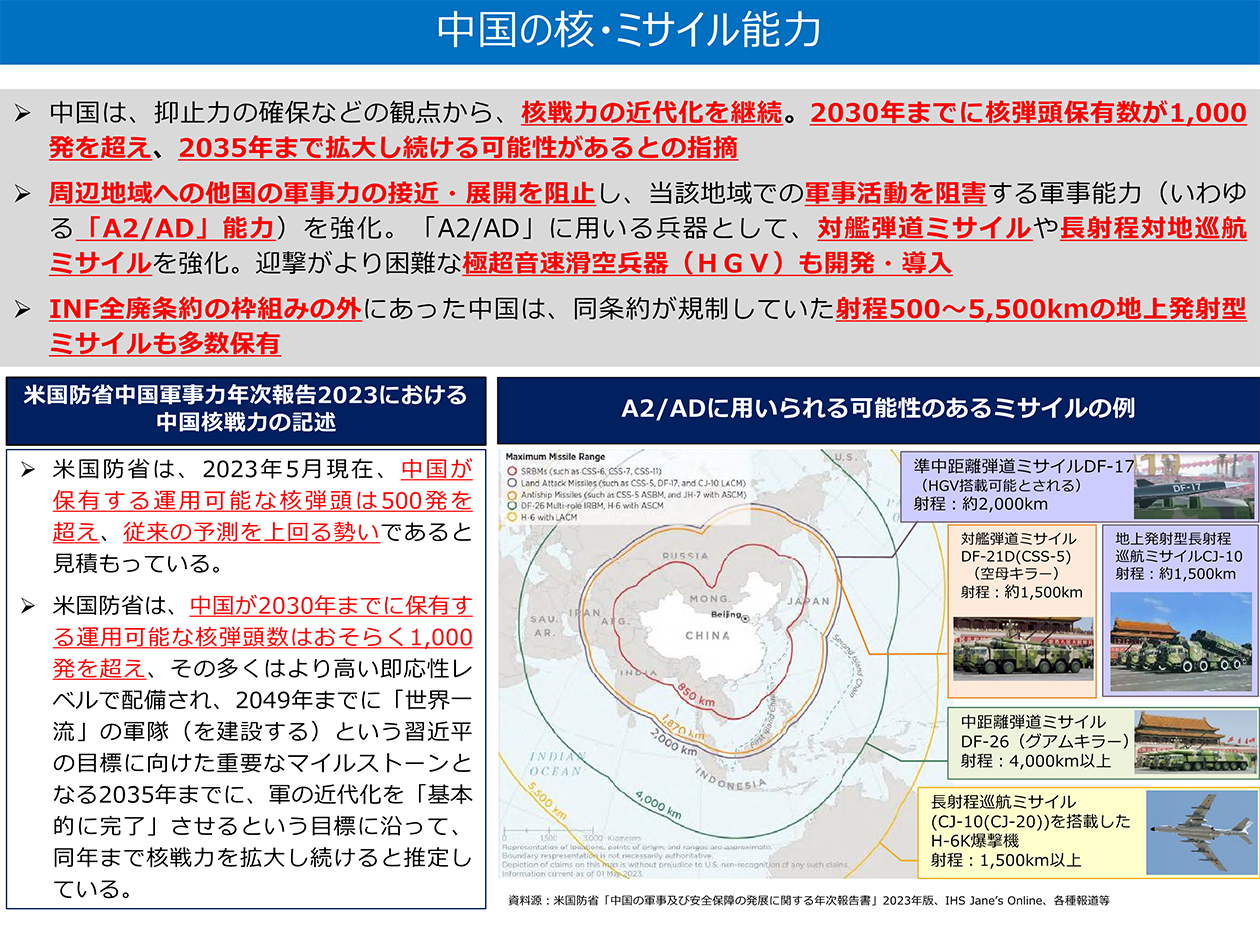

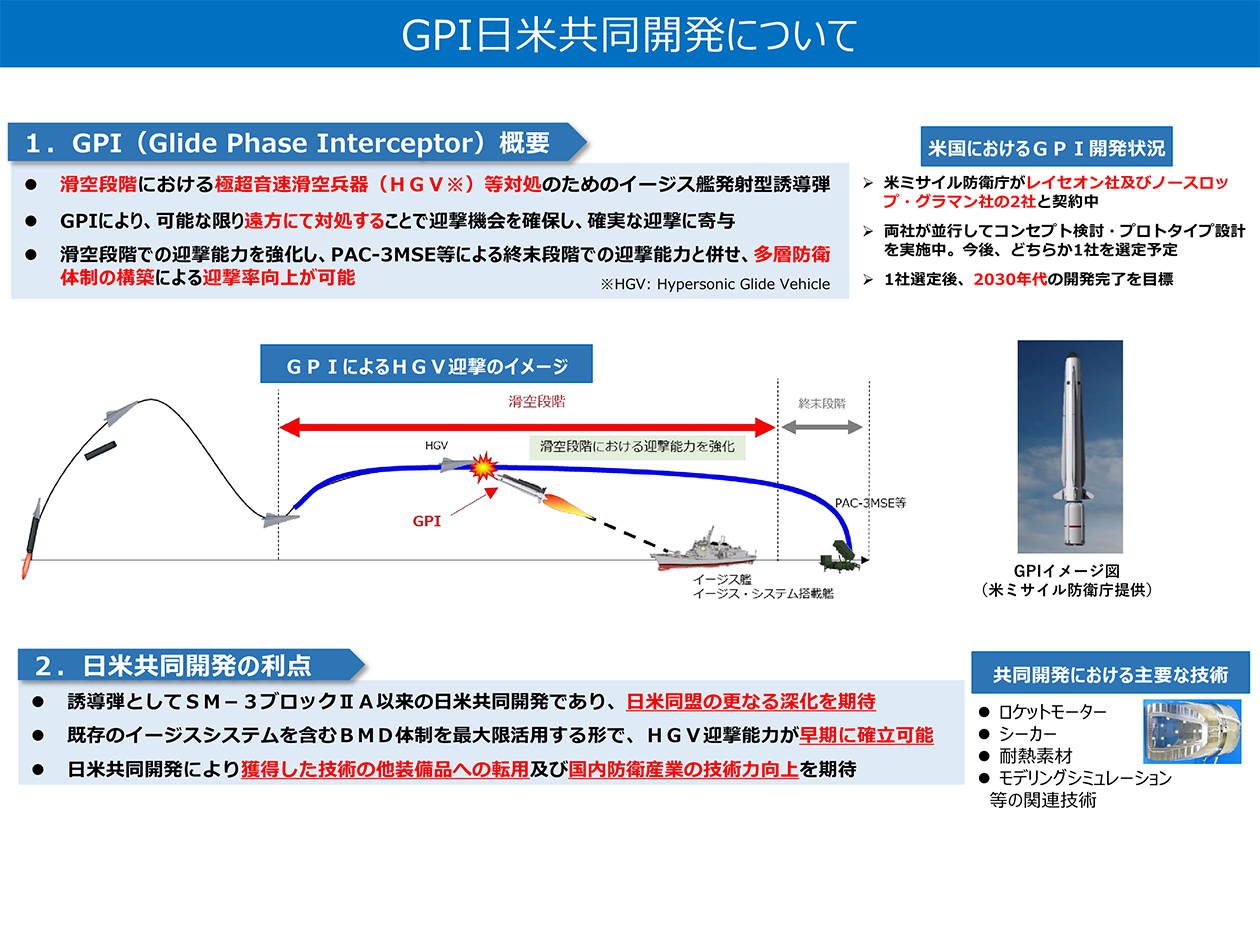

周辺国などは、発射台付き車両(TEL)や潜水艦といった様々なプラットフォームからミサイルを発射することなどにより発射の秘匿性や即時性を向上させているほか、精密打撃能力も向上させています。さらに、低空を変則的な軌道で飛翔する弾道ミサイルのほか、弾道ミサイルから発射され、大気圏突入後に極超音速(マッハ5以上)で滑空飛翔・機動し、目標へ到達するとされる極超音速滑空兵器(HGV)や、極超音速飛翔を可能とするスクラムジェットエンジンなどの技術を使用した極超音速巡航ミサイル(HCM)といった極超音速兵器の開発・配備も進んでいます。

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

【参考URL】

- 北朝鮮の大量破壊兵器・ミサイル戦力について (令和5年度防衛白書p.101-115)

- 中国の核戦力およびミサイル戦力について (令和5年度防衛白書p.61-64)

- 中国の海上及び航空戦力について (令和5年度防衛白書p.64-68)

- ロシアの核・ミサイル戦力・新型兵器について (令和5年度防衛白書p.125-127)

統合防空ミサイル防衛

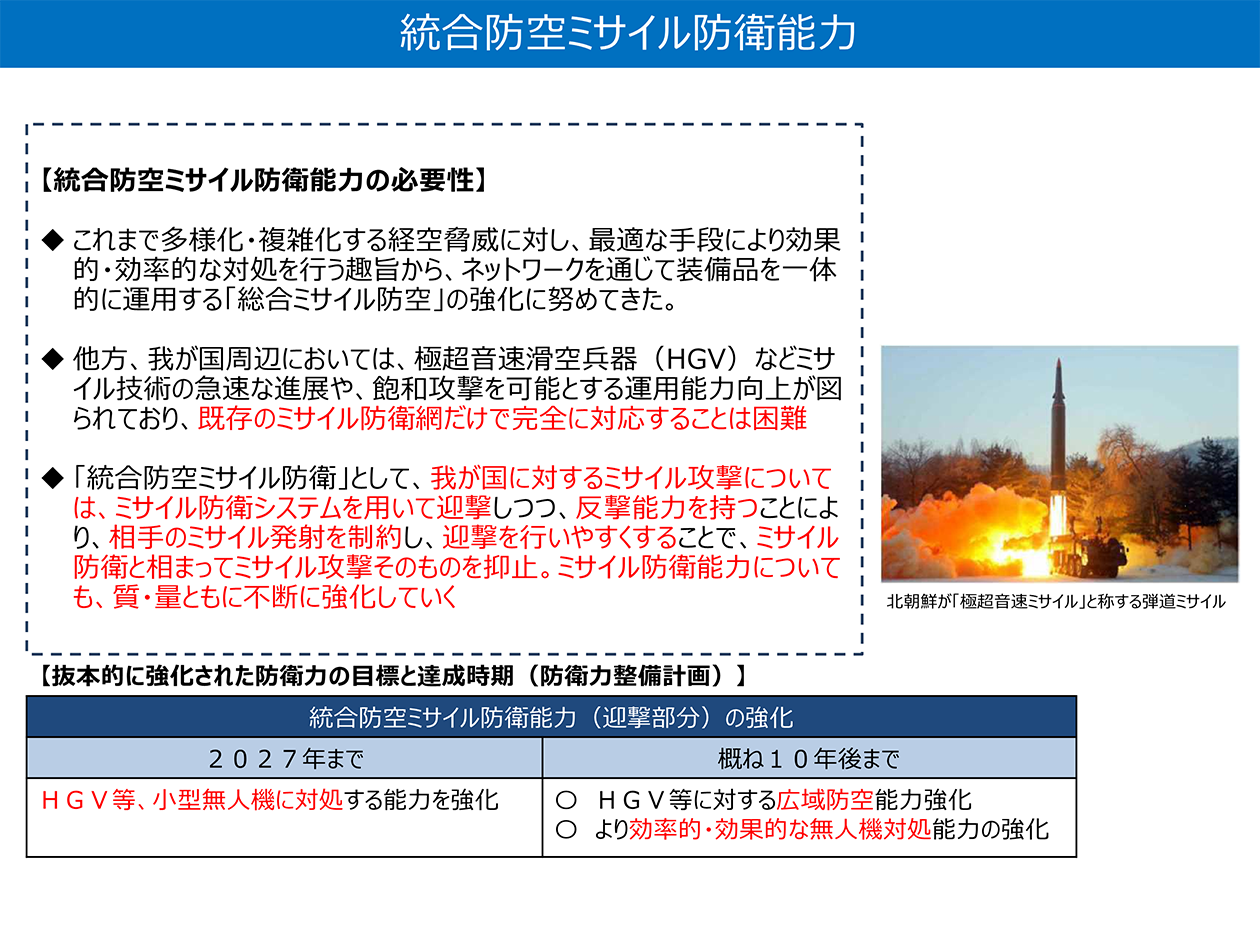

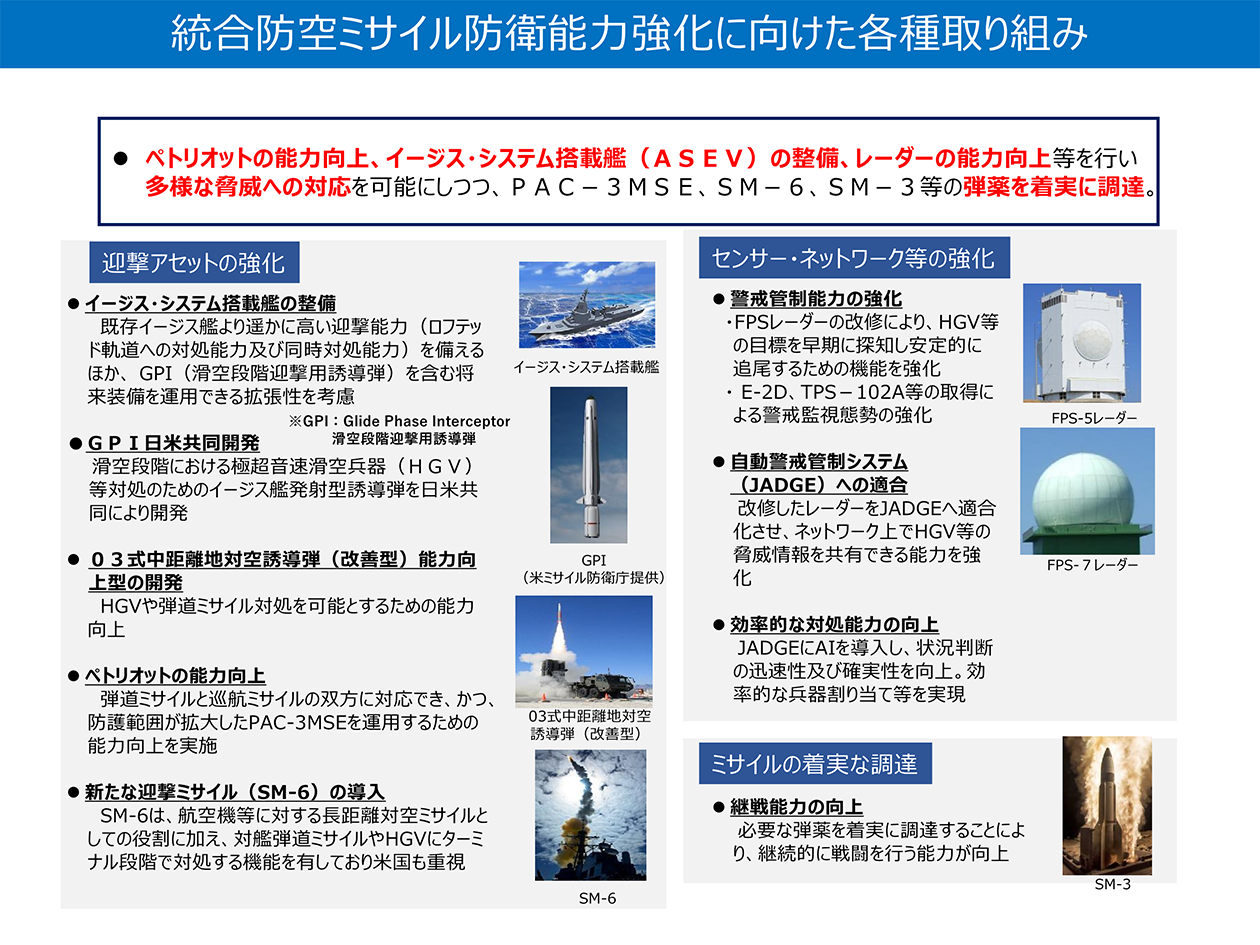

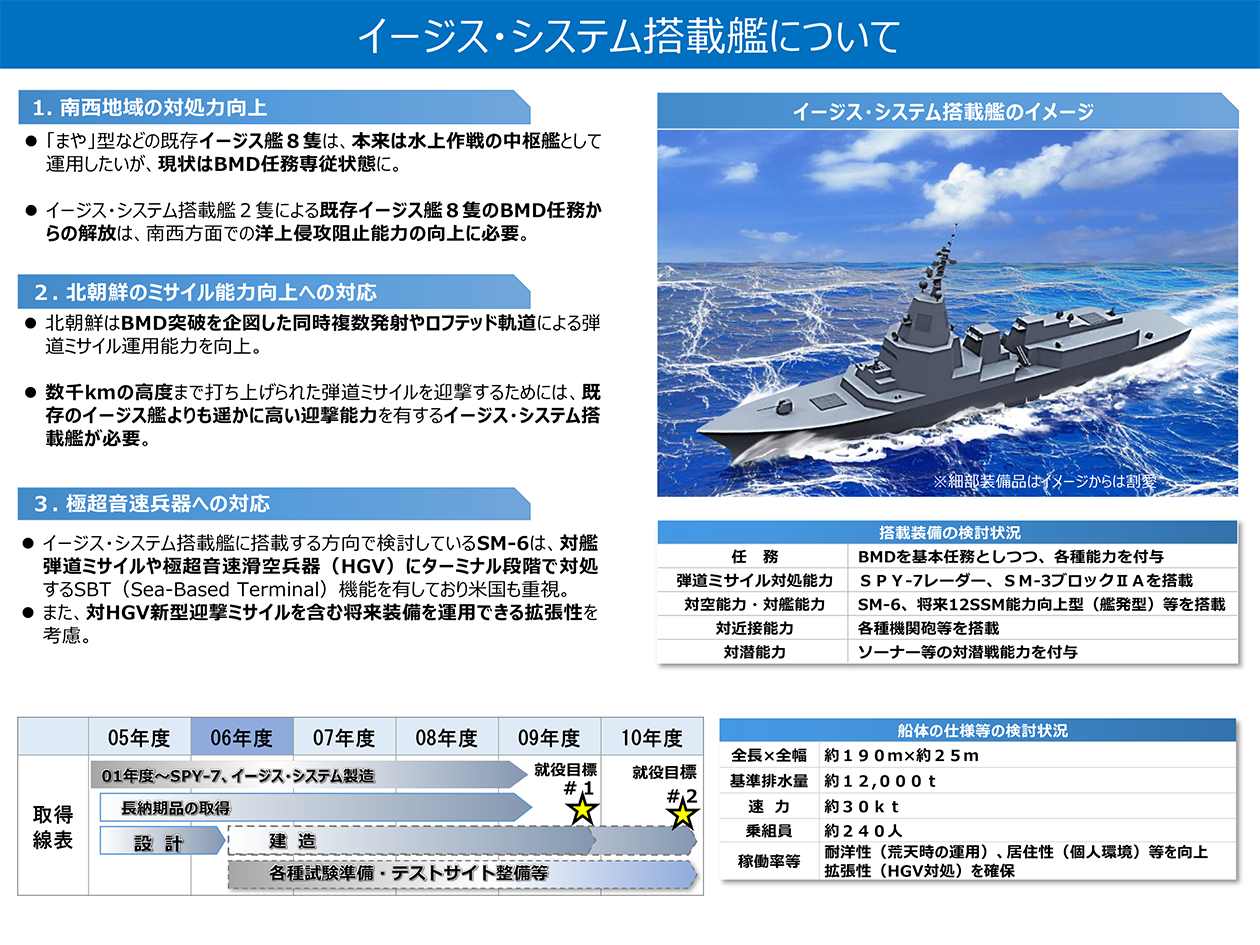

近年、弾道ミサイル等の能力向上に加え、極超音速兵器等の出現により、経空脅威は多様化・複雑化・高度化しています。このため、探知・追尾能力や迎撃能力を抜本的に強化するとともに、ネットワークを通じて各種センサー・シューターを一元的かつ最適に運用できる体制の確立に取り組んでいます。

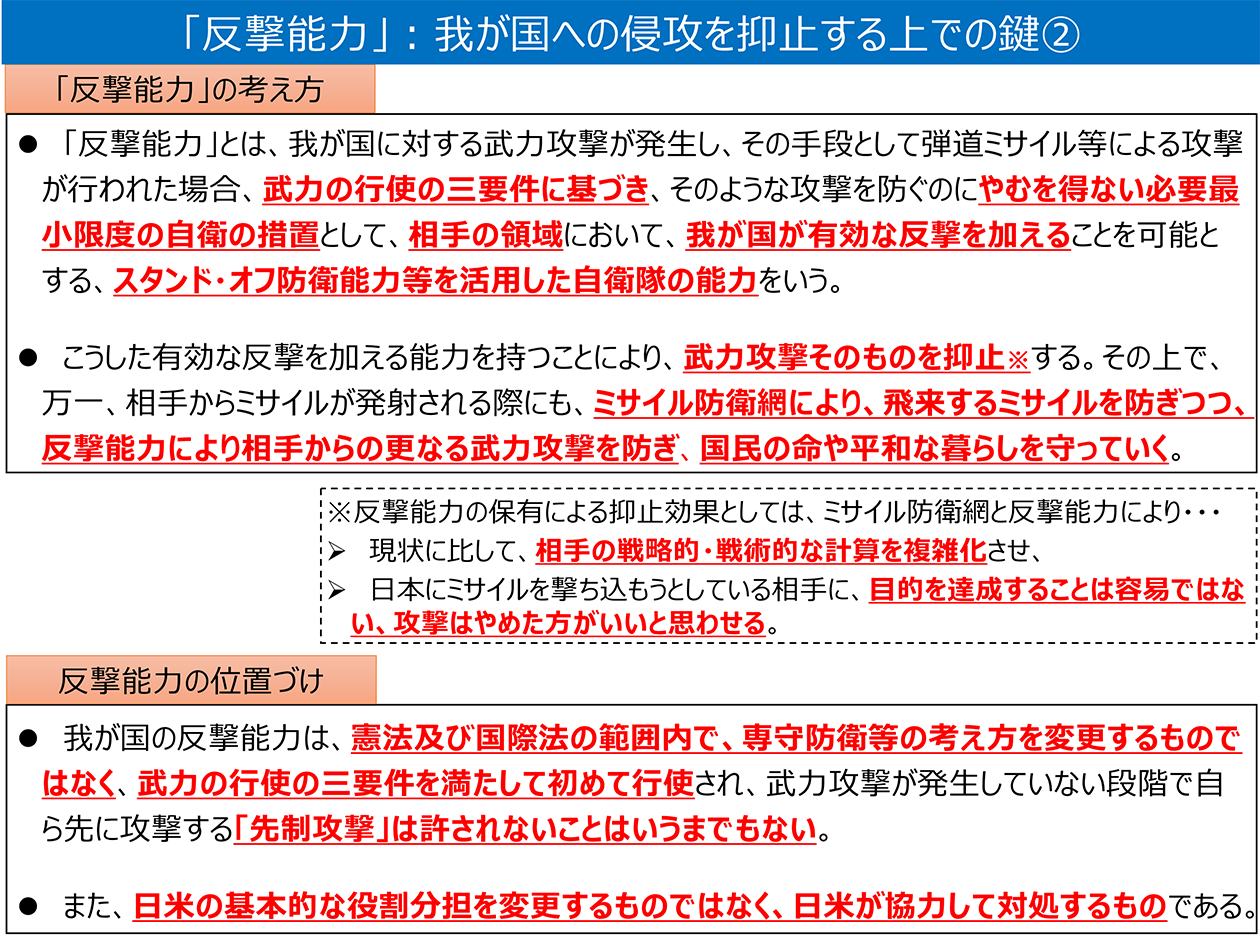

他方、我が国周辺では、極超音速兵器等のミサイル関連技術と飽和攻撃など実戦的なミサイル運用能力が飛躍的に向上するなど、既存のミサイル防衛網だけで完全に対応することは難しくなりつつあります。このため、国家防衛戦略等において、攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相手の領域において、我が国が有効な反撃を加えることを可能とする、スタンド・オフ防衛能力等を活用した反撃能力を保有することとしました。

そして、「統合防空ミサイル防衛」として、わが国に対するミサイル攻撃を、質・量ともに強化されたミサイル防衛網により迎撃しつつ、反撃能力を持つことにより、相手のミサイル発射を制約し、ミサイル防衛と相まってミサイル攻撃そのものを抑止することとしています。

また、反撃能力に活用することとしているスタンド・オフ防衛能力についても、島嶼部を含む我が国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に対して脅威圏の外から対処するため、抜本的に強化してまいります。

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

(クリックで画像表示)

【参考URL】

- ミサイル攻撃などへの対応について (令和5年度防衛白書p.283-289)

2024年4月12日更新