連隊補助担架要員養成集合教育

令和6年3月25日~4月12日

|

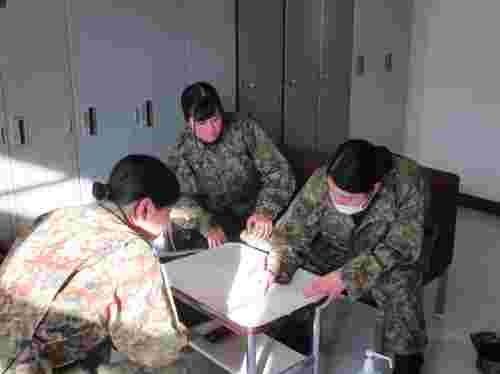

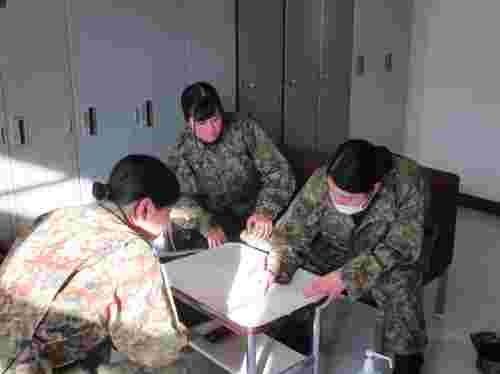

第6即応機動連隊(連隊長 中津1佐)は、3月25日(月)~4月12日(金)の間、美幌駐屯地及び同訓練場において、「令和5年度第3回補助担架員養成集合教育」を実施しました。

本教育は、各中隊の隊員に対し、補助担架員に必要な識能及び連隊の第一線救護能力の向上に資することを目的に、特に、戦場における防ぎ得る死に対する処置及び観察を重視し、迅速な処置を追求させ、また、メディカルポーチ内の全ての使用要領を修得させるとともに、人力搬送、担架搬送及び車両積載・卸下について練成し、救命ドクトリンにおける「あらゆる手段を用いた迅速な後送を追求した教育」を実施しました。

野外の教育では、傷病者輸送(徒手及び各種各種担架後送)訓練を実施し、足を負傷し歩けなくなった傷病者の担架後送要領等を演練して、担架で患者集合点まで人を後送する大変さを経験しました。

総合訓練では、回を重ねるごとに難しい状況が付与され、衛生小隊長の指揮のもと、小銃分隊と連携して戦闘で発生した傷病者に対する戦術的第一線救護を、担架班による患者集合点への後送及び中隊救護員への申し送りまで一連の要領について練成し、参加者は難しい状況にもかかわらず、教育間で練成した救護能力及び傷病者輸送の成果を遺憾なく発揮しました。

連隊の隊員は、最新の知識及び実践的な技能を修得し、仲間を助けるために更なる練度向上を図っていきます。

|

|

|

迅速な処置 |

|

|

車両積載要領修得 |

|

|

傷病者発生を報告 |

様々な状況付与 |

| |

啓発活動で駐屯地から服務事案根絶

令和6年4月8日

|

美幌駐屯地曹友会(会長 坂田谷曹長)、第121地区警務隊(隊長 二上2尉)及び第6即応機動連隊服務プロジェクトチーム(以下PJ)の3者合同により、4月8日(月)、美幌駐屯地正門において、「セーフティーコール」を実施しました。

本活動は、毎年、春の全国交通安全運動期間(本年度は4月6日~15日の10日間)に合わせて実施しています。

曹友会会長をはじめ、各部隊から分会長等が正門前に交通安全や安全運転と書かれた旗を各々持って整列し、登庁する各隊員に対し、シートベルト着用やスピード違反防止、飲酒運転根絶の呼びかけをするとともに、警務隊の隊員はポケットティッシュを配りながら一人一人に啓発活動を実施しました。

また、服務PJからは若年隊員が主体となり、出勤隊員に対して、自身への意識付けの意味も込めて、アルコール検知器による呼気検査を実施しました。

「不幸な隊員を作らない」ため、駐屯地の隊員に対し、飲酒運転の危険性を再認識させるとともに、飲酒運転防止意識の高揚を図りました。

駐屯地は、曹友会、警務隊、服務PJが連携して、今後も定期的に実施し、交通安全及び服務事故根絶を推進していきます。

|

|

|

令和5年度駐屯地モニター解嘱状を手交 |

令和6年度駐屯地モニターに委嘱状を手交 |

|

|

装備品展示

93式近距離地対空誘導弾 |

装備品展示

16式機動戦闘車 |

| |

令和6年度第1回PJ集合訓練

令和5年4月3日~4月4日

|

第6即応機動連隊(連隊長 中津1佐)は、4月3日(水)~4日(木)までの間、最先任上級曹長(湯浅准尉)を長とするプロジェクトチーム(以下PJ)による「令和6年度第1回PJ集合訓練」を実施しました。

PJは、令和4年度から開始し、現在は服務、SUT(Small Unit Tactics:分隊戦術行動)、射撃、WAPC(96式装輪装甲車)及び冬季戦技の5つのPJがあり、令和5年度は特に、射撃PJが夜間の戦闘能力の向上、冬季戦技PJが上級部隊スキー指導官の輩出など大きな成果を収め、今年度は「陸曹を核とした組織運営及び分権指揮能力の向上」、「夜間戦闘に係る能力向上」の2点を強調し、昨年度より一歩前進した目標について徹底しました。

今回は、転入者の早期戦力化を図ることを目的に、基礎的なガンハンドリング、小部隊による各種地形の通過要領及び拠点占領要領、対敵動作の概要等について教育しました。

各個戦闘射撃予習(8習会・9習会)では、練成したガンハンドリング要領の理解度を確認するとともに、

訓練の最後には、WAPC(96式装輪装甲車)の教育を行いました。

また、湯浅最先任上級曹長は、自ら転入者の練度と理解度を確認するとともに、激励を行い、無事にすべての訓練が終了しました。

本訓練を通じて、転入者の早期戦力化及び任務達成能力を向上し、所在隊員相互の融和団結も図ることができました。

|

|

|

最先任上級曹長自ら全般説明 |

展示説明 |

|

|

動作を区切って展示説明 |

真剣に説明を受ける転入者 |

|

激励を行う最先任上級曹長 |

| |

駐屯地モニター解嘱式・委嘱式

令和6年4月6日

|

美幌駐屯地(司令 中津1佐)は、4月6日、同駐屯地において、美幌駐屯地モニター解嘱式及び委嘱式を実施しました。

同式では、中津司令から令和5年度の駐屯地モニター解嘱者に解嘱状を、令和6年度の駐屯地モニター委嘱者に委嘱状を一人ひとりに手渡すとともに、駐屯地1号隊舎前において、第6即応機動連隊の装備である16式機動戦闘車、93式近距離地対空誘導弾及び96式装輪装甲車の装備品展示を実施しました。

駐屯地は、今回委嘱された駐屯地モニターから、ご案内予定の各種行事や訓練研修を通じて、駐屯地への意見・要望を聴取し、更なる駐屯地と地域社会との一体化を図っていきます。

|

|

|

令和5年度駐屯地モニター解嘱状を手交 |

令和6年度駐屯地モニターに委嘱状を手交 |

|

|

装備品展示

93式近距離地対空誘導弾 |

装備品展示

16式機動戦闘車 |

| |

ベストクルー競技会

機甲科魂が燃える!

令和6年3月25日~3月28日

|

第6即応機動連隊機動戦闘車中隊(中隊長 宮本3佐)は、3月25日(月)~3月28日(木)の間、美幌駐屯地及び同訓練場において、連隊初となる「令和5年度ベストクルー競技会」を実施しました。

本競技会では、乗員個々の技術及び乗員間の連携について競い合い、中隊内における16式機動戦闘車(以下、MCV)のベストクルーチームを選考しました。

筆記試験、装填手競技、MCVの狭小路、方向変換、スラローム、クランク、後退クランクの通過タイムが競われ、車両の能力を把握した各ドライバーによる正確な操縦と車長との連携、また、車長及び砲手による射距離の異なる同時多目標に対する射撃を行い、迅速・正確な射撃技術を競いました。

最後は、MCVの整備に関する競技が行われ、各隊員は前進開始前の確実な予防整備を実施し、車両部隊としての愛車精神を披露しました。

激戦の結果、ベストクルーとして山崎努2曹、佐々木拓哉3曹、嘉津一王3曹、佐々木一圭士長の4名の隊員が表彰され、ベストクルーの称号となる中隊長特製のワッペンを右腕に付けました。

中隊は、今回の成果を糧に更なる乗員相互の連携を図るとともに、「任務を完遂し得る中隊」を目標に訓練を重ねていきます。

|

|

クランクの通過 |

|

|

狭窄弾射撃 |

16式機動戦闘車(MCV)の故障探求 |

| |

令和5年度上級スキー指導官養成集合訓練

令和6年3月10日~3月25日

|

第6即応機動連隊(連隊長 中津1佐)は、3月10日(日)~25日(月)の間、ニセコ演習場において、冬季戦技教育隊が実施した「令和5年度上級スキー指導官養成集合訓練」に、練成を重ねて選抜された4名をもって参加しました。

参加した隊員は、上級スキー指導官に認定されるため、スキー技術、指導法、曳行スキーやアキオ曳行、行進宿営、遭難者救助訓練、冬季における戦闘行動等、積雪寒冷地に必要な知識及び技術を学びました。

認定試験(学科、スキー技術及び指導法)が訓練期間の終盤3日間にわたり実施され、隊員は今までの練成成果を遺憾なく発揮して、4名全員が合格するという快挙を成し遂げ、上級スキー指導官徽章が授与されました。

認定された4名の隊員は、スキー指導官の育成と部隊のスキー技術等の向上を図っていきます。

|

|

連隊から上級スキー指導官が4名誕生 |

|

|

訓練終了時に記念撮影 |

スキー行進 |

| |

第64回北海道銃剣道選手大会に出場

令和6年3月23日

|

第6即応機動連隊(連隊長 中津1佐)は、3月23日から24日までの間、恵庭市総合体育館において、北海道銃剣道連盟が主催する令和5年度第64回北海道銃剣道選手権大会に出場しました。

本大会は、戦技能力の向上及び精神力の強化を図ることを目的に、北海道内の各駐屯地から銃剣道の猛者が集まり、団体戦と個人戦が実施されました。

23日は、青年第1部、第2部の団体戦及び個人戦が実施され、第6即応機動連隊代表選手は、熱気あふれる体育館で連隊のプライドを懸け、血気盛んに戦い、女子団体の部において、中島3曹(火力支援中隊)が第5旅団混成チームの大将として出場し、準優勝の成果を収めました。また、個人青年第1部に出場した岡田3曹(3中隊)も3位に入賞しました。

24日は成年第1部、第2部の団体戦及び個人戦が実施され、午前中の団体戦に引き続き、午後の個人戦に出場した淀川3曹(3中隊)は、団体戦の疲れをものともせず、鬼気迫る試合により第3位に入賞しました。

選手からは「攻めの姿勢が足りなかった場面もありましたが、今後、改善点を重点的に練習して攻めの一手で勝てるよう、日々精進していきます」と話しました。

第6即応機動連隊の銃剣道基幹要員は、これからも練度向上を怠らず、次の大会に向けて戦技能力の向上及び精神力の強化を図っていきます。

|

|

|

気迫の直突 |

大将としての重責を果たす |

|

|

相手の剣を読み切る |

最後まで戦い抜く |

| |

第6即応機動連隊兼美幌駐屯地司令に中津1佐が着任

伝統と誇りを引き継ぎ、改編後2代目として新たな一歩を踏み出す

令和6年3月18日 |

第6即応機動連隊(連隊長 中津1佐)は、4月3日(水)~4日(木)までの間、最先任上級曹長(湯浅准尉)を長とするプロジェクトチーム(以下PJ)による「令和6年度第1回PJ集合訓練」を実施しました。

PJは、令和4年度から開始し、現在は服務、SUT(Small Unit Tactics:分隊戦術行動)、射撃、WAPC(96式装輪装甲車)及び冬季戦技の5つのPJがあり、令和5年度は特に、射撃PJが夜間の戦闘能力の向上、冬季戦技PJが上級部隊スキー指導官の輩出など大きな成果を収め、今年度は「陸曹を核とした組織運営及び分権指揮能力の向上」、「夜間戦闘に係る能力向上」の2点を強調し、昨年度より一歩前進した目標について徹底しました。

今回は、転入者の早期戦力化を図ることを目的に、基礎的なガンハンドリング、小部隊による各種地形の通過要領及び拠点占領要領、対敵動作の概要等について教育しました。

各個戦闘射撃予習(8習会・9習会)では、練成したガンハンドリング要領の理解度を確認するとともに、

訓練の最後には、WAPC(96式装輪装甲車)の教育を行いました。

また、湯浅最先任上級曹長は、自ら転入者の練度と理解度を確認するとともに、激励を行い、無事にすべての訓練が終了しました。

本訓練を通じて、転入者の早期戦力化及び任務達成能力を向上し、所在隊員相互の融和団結も図ることができました。 |

|

着任の辞を述べる連隊長 |

|

|

紹介される連隊長 |

献花をする連隊長 |

|

|

吹雪の中で観閲行進 |

バルコニーで観閲 |

| |

第1中隊幹部任官行事

幹部として第一歩を踏みしめろ!

令和6年3月15日 |

第6即応機動連隊第1中隊(中隊長 今村3佐)は、3月16日(土)、美幌駐屯地、美幌町内及びリリー山スキー場において、「幹部任官行事」を実施しました。

本行事は、今後の幹部自衛官としての意気込みを確認するとともに自衛隊人生最高の思い出に残る任官行事を実施する目的で、早朝、非常呼集から速やかに準備を整えた佐藤耕介幹部候補生は、美幌町にあるリリー山スキー場まで約7kmの距離を走りました。

到着後、ゲレンデ中腹付近に待機していた3小隊の隊員を掌握すると激励を受けつつ、全員一丸となって、頂上を目指しました。

頂上到着後、中隊長から階級章を授与され、佐藤幹部候補生は、遠くに見える美幌町の町並みに向かって気合を入れて「これから、北海道、美幌を守っていきます!」と決意表明しました。

最後に、参加者隊員と記念撮影を実施し、任官行事は終了しました。

|

|

|

部下たちの激励 |

美幌町に向かい決意表明 |

|

最後に記念撮影 |

| |

砲弾と任務の重さを知れ!

火力支援中隊幹部任官行事

令和6年3月16日 |

第6即応機動連隊火力支援中隊(中隊長 田中3佐)は、3月16日(土)、美幌駐屯地において、「幹部任官行事」を実施しました。

本行事は、幹部自衛官としての地位及び責任を自覚させ、積極的に服務に精進する意識を涵養する目的で、中隊隊員が見守る中、松山唯志幹部候補生は120mm迫撃砲擬製弾を仮弾薬集積所から陣地近傍まで軽々と運搬し、到着後、装填して、すぐさま観測所へ移動、射撃の観測及びFDC(射撃指揮班)に対して効果を通報しました。

その後、寒さに負けない気合の入った力強い言葉で申告と服務の宣誓を行ったあと、中隊長から階級章が授与され、最後に参加者隊員と記念撮影を実施して、任官行事は終了しました。

中隊は、新たな幹部を迎えて更に飛躍します。

|

|

|

軽々と擬製弾を運搬 |

擬製弾を装填 |

|

|

射撃の観測 |

全員で記念撮影 |

| |

初代第6即応機動連隊長兼ねて第38代美幌駐屯地司令

河村友則1等陸佐 離任行事

令和6年3月15日 |

美幌駐屯地は3月15日(金)、同駐屯地において、初代第6即応機動連隊長兼ねて第38代美幌駐屯地司令 河村友則1等陸佐の離任行事を挙行しました。

河村1佐は、令和4年3月着任以来、第6普通科連隊長及び第6即応機動連隊長として隊員に「創意と革新」を要望し、連隊の精強化に先頭に立って誠心誠意努めました。

また、美幌駐屯地司令として「信頼と貢献」を要望し、隊区内2市8町の隊友会・家族会及び協力諸団体との密接な連携の誇示を重視し、あらゆる行事に参加し顔と顔が見える良好な関係を構築して、美幌駐屯地への深い理解と信頼をより一層獲得しました。

まず、第5旅団長 鳥海陸将補から河村1佐の在任間の功績に対する感謝と新任地である第12旅団司令部幕僚長としての活躍に対する期待を含めた紹介が行われ、引き続く離任式で、河村1佐は「諸官らと即応機動連隊の改編をできたことを誇りに思う。変化なくして進歩はない。自身の経験のみに固持し、状況の変化を恐れ、柔軟に物事の考え方を変えることができない人及び組織は衰退する。次の中津連隊長を核心に創意と革新を続けてください」と離任の辞を述べ、営門前において駐屯地全隊員から盛大な万歳三唱で見送られながら、約2年間勤務した美幌駐屯地に対し、最後の敬礼を行い、次の勤務先である相馬原駐屯地(群馬県) へ旅立ちました。

|

|

|

旅団長に紹介される連隊長 |

最後の訓示を述べる |

|

|

手荒な祝福を受ける |

記念撮影 |

| |

改編後初の冬季MCV射撃

令和6年3月6日~9日

|

第6即応機動連隊機動戦闘車中隊(中隊長 宮本3佐)は、3月6日(水)~3月9日(土)の間、然別演習場において、改編後初となる冬季の「16式機動戦闘車(MCV)練成射撃訓練」を実施しました。

本訓練は、冬季における特性を隊員に熟知させるとともに、射撃諸元の掌握を目的に実施し、併せて、105㎜砲射撃検定を行い、砲手の射撃練度を評価・判定しました。

射撃訓練当日は、雲ひとつない晴天となり、絶好のコンディションとなりました。

宮本中隊長は、射撃開始前のブリーフィングにおいて、「夏と冬の違いを肌で感じ、冬季の諸元をつかめ」「基本基礎の徹底」の2点を要望しました。

射撃は、4個の射群に分かれて実施して、砲手による正確迅速な照準と車長による正確な観測及び迅速な射撃号令により円滑に射撃は進行し、訓練は終了しました。

中隊は、3月末に実施される「ベストクルー競技会(MCV射撃)」に向けて射撃練度の向上を図ることが出来ました。

|

|

|

中隊長による教育

|

火焔が2つ連なる

|

|

|

山々に轟音が響く

|

確実な安全点検

|

| |

令和5年度第3次連隊射撃訓練

令和6年3月6日~8日

|

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、3月6日(水)~8日(金)の間、然別演習場において、冬季における81mm迫撃砲射撃の練度向上を図る目的で「令和5年度第3次連隊射撃訓練」を実施しました。

本訓練は、10月に実施した「第2次連隊射撃訓練」の成果を反映するとともに、冬季の特性に応じた陣地の構成、弾着の景況等を確認できるよう射撃を行いました。

各中隊は、冬季の特性を十分に理解して目標に対し、正確に射撃し、所望の成果を上げることができました。

連隊は、今回の経験を糧に練成を積み重ね、更なる躍進に繋げていきます。

|

|

|

駐屯地での練成訓練 |

誤差を手早く修正 |

|

|

正確な射撃を実施 |

無線機で迅速に報告 |

| |

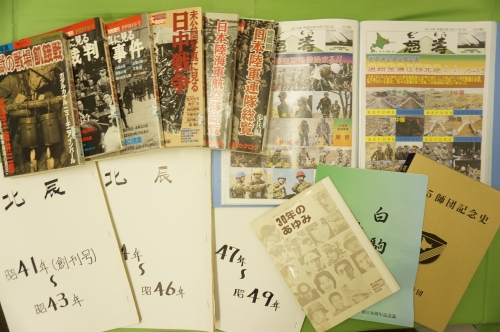

史料館「北辰館」ミニリニューアル!

|

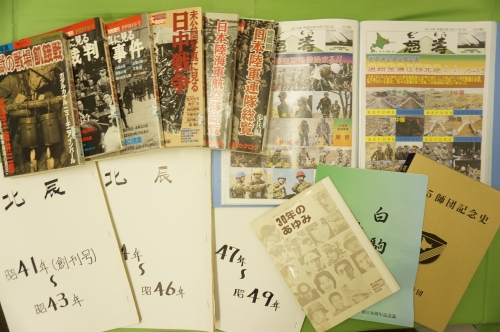

第6即応機動連隊第1科広報班(班長 田島2尉)は、駐屯地広報班が管理している史料館「北辰館」の一部をリニューアルしました。

全国の駐屯地史料館は、それぞれ様々な趣向を凝らして、駐屯地の歴史や装備品等を展示しており、美幌駐屯地にも同様に歴代広報陸曹による創意工夫が施された「北辰館」があります。

今回のリニューアルでは、内部の整備と整頓を実施して、これまで展示されていなかった駐屯地広報紙「北辰新聞」のバックナンバーや過去に撮影された写真等の貴重な史料を閲覧できるスペースを新たに設け、過去に見学した方や歴史に興味がある方のみならず多くの方々に楽しんでいただける史料館へと生まれ変わりました。

次年度の駐屯地記念行事では、「目玉」になりますので、是非この機会に一度見学においでください。

|

|

|

駐屯地資料館「北辰館」 |

閲覧可能となった書籍・資料 |

|

|

座って閲覧できる |

閲覧出来る物の一部 |

| |

大空町防災訓練

令和6年3月2日

|

第6即応機動連隊火力支援中隊(中隊長 田中3佐)は、3月2日(土)、大空町において、町が主催する「令和5年度大空町防災訓練」に中隊長以下7名が参加しました。

中隊は、防災能力の向上に資するとともに、連携の強化を図ることを目的に参加して、炊き出し(カレーライス)及び車両展示(78式雪上車)を実施しました。

炊き出しは、衛生面に細心の注意を払いつつ、カレーライス100人分の調理を手早く実施して、参加者に配り、「自衛隊で作るカレーライスは、本当に美味しいですね!!」と大好評で、あっという間に無くなりました。

また、78式雪上車の車両展示は連隊初であり、滅多に見る事ができない車両を見て各協力団体も乗ってみたいと要望があり、隊員が丁寧に対応しました。

本訓練を通じて、災害時における野外炊事能力の向上及び自治体との連携を強化することが出来ました。

|

|

|

火力支援中隊 特製カレー |

役場の方々と協力して配食準備 |

|

カレーライスの試食 |

|

|

消防隊員も興味深々 |

親切丁寧に説明 |

| |

新たに7名の部隊スキー指導官が誕生

令和6年2月17日~29日

|

第5旅団が、2月17日(土)~2月29日(木)の間、糠平源泉郷スキー場及び糠平訓練宿泊所周辺において実施した「令和5年度旅団部隊スキー指導官養成集合訓練」に第6即応機動連隊から7名の隊員が参加しました。

最先任上級曹長が長となる「冬季戦技PJ」で、隊員個々の能力に応じた段階的な訓練を実施し、万全の準備を整え、参加隊員は練成成果を遺憾なく発揮して、全員が合格しました。

徽章授与式では、訓練担任官(第3部長 山﨑1佐)から徽章が授与されました。

連隊は、冬季戦技PJを中心に冬季戦技能力向上を図るとともに、部隊スキー指導官を目指す隊員の育成と技術の向上に励んでいきます。

|

|

|

訓練終了後全員で記念撮影 |

第6即応機動連隊で記念撮影 |

| |

隊区内での冬季訓練

冬季「救」技のための技術を習得

令和6年2月28日~29日

|

第6即応機動連隊機動戦闘車中隊(中隊長 宮本3佐)は、2月28日(水)~2月29日(木)の間、訓練での使用は初となる、網走レイクビュースキー場(網走市)において、「令和5年度機動戦闘車中隊冬季戦技訓練」を実施しました。

本訓練は、隊員に対して、積雪寒冷地部隊等に必要な基礎知識及び技能を概ね修得させ冬季戦技能力の向上を図ることを目的に実施しました。

訓練当日は、吹雪やマイナス12度まで達する極寒となり、訓練を実施するにあたり凍傷にも留意をしなければならない状況となりました。

中隊を2コ組に分けてラウンドロビン形式で開始し、1組はかんじきの装着、歩行要領、スキーの携行及び曳行要領について新雪での移動の困難さについて体験後、ゲレンデに移動して背嚢装着時の安全な滑降要領について演練し、もう1組はなだれトランシーバー(ビーコン)の設定・使用・捜索要領、プローブによる探知要領、スノースコップの使用法、要救助者を掘り出す要領、雪壕の作成要領及び体験等を演練したのち、最後に全員で組織的なプロービングを演練しました。

本訓練を通じて、冬季の特性を身をもって体験するとともに、積雪地において行動するために必要な技術を修得する事ができました。

|

|

|

袋詰めした毛布をプローブで探索 |

組織的なプロービング |

|

|

要救助者を安全に掘り出す |

背嚢を装着して安全に滑降 |

| |

令和5年度補給小隊検閲

令和6年2月20日~2月24日

|

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、2月20日(火)~24日(土)の間、美幌駐屯地訓練場において「令和5年度補給小隊訓練検閲」を実施しました。

本検閲は、補給小隊に対して、改編後に弾薬・燃料等の補給品が増加したことから、その物量と管理の重要性を再認識させるとともに、来年度のHTC(北海道トレーニングセンター)参加を見据えて、その練度を評価・判定して、じ後の進歩向上を促す目的で実施されました。

訓練開始式において、統裁官は「地形を最大限利用し、あらゆる敵の攻撃から補給品等を守れ」「不測事態を予測事態に」「冬季の特性に万全を期せ」の3点を要望しました。

小隊長を務める仲野准尉は、連隊任務遂行の要は補給である事を十分に認識し、周到な準備を行い本検閲に挑みました。

20日、夜間の救急法練度判定では、凍傷・低体温隊員等の相互処置要領が課題として付与され、隊員は適時適切な処置を実施していました。

状況間は、WAPC(96式装輪装甲車)を活用した補給品防護、新装備品の燃料補給車を活用した燃料補給、弾薬受領と弾薬置場の開設を行いましたが、取扱う弾薬・燃料がいずれも大量なため、昼夜を問わず、弾薬置場と燃料置場の工事を実施しました。

敵のドローンや砲迫火力から補給品等を守るために「分散と偽装の徹底が必要」と考え、補給品、弾薬、燃料置場を分散させ状況は終了しました。

講評において統裁官は「変化から意味を見出す唯一の方法は、変化に飛び込み、そこで行動し、参加すること以外にない」と述べ、補給小隊の更なる「創意と革新」を促し、また、支援した部隊・隊員に感謝の言葉をかけました。

連隊は、来年度のHTCを見据え、今回培った事を活かして連隊補給能力を維持・向上していきます。

|

|

|

救急法練度判定 |

現品(食材)の調達 |

|

|

燃料受領 |

新装備品の燃料補給車の誘導 |

|

|

夜間の燃料給油 |

講評を受ける補給小隊 |

| |

美幌町自衛隊入隊予定者を励ます会

令和6年2月23日

|

2月23日(金)、美幌町民会館において、「令和6年自衛隊入隊予定者をはげます会」(美幌町主催)が入隊予定者4名を招き開催されました。

本行事は、2年ぶりに御家族も参加して関係者との会食が実施され、美幌町長(平野浩司氏)をはじめ、美幌町議会議長(戸澤義典氏)、美幌商工会議所会頭(後藤哲也氏)、隊友会、家族会等の会の代表者が参加し、入隊予定者に温かいお言葉をかけていただき、主催者を代表して美幌町長が挨拶され、次に美幌駐屯地司令(河村1佐)から激励の言葉が贈られました。

引き続き、記念品贈呈が行われた後、会食が始まりました。各テーブルでは参加者が入隊予定者に積極的に声をかけ、「不安な気持ちがあるがどこの世界に行っても同じ、常に前向きに楽しいことを考えて頑張って欲しい」、「不安なことをいくら考えても仕方ない、君たちには希望しかないからね。これからの日本を頼むよ」と声をかけられ、入隊予定者の緊張がほぐれ、笑顔の様子が見られました。

最後に、入隊予定者が整列して、入隊への抱負と決意を力強く述べ、締めの音頭を美幌町議会議長が実施し、本行事は終了しました。

|

|

|

入隊予定者入場 |

入隊予定者紹介 |

|

|

美幌町長(主催者)から記念品贈呈 |

緊張がほぐれ、笑顔の様子 |

| |

令和5年度連隊スキー行進訓練

令和6年2月13日~2月22日

|

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、 2月13日(火)~2月22日(木)の間、最先任上級曹長(湯浅准尉)が長となる冬季戦技PJを主体として「令和5年度連隊スキー行進訓練」を実施しました。

本訓練は、練度別にGp分けをして、特級練度者Gpは大空町藻琴山コース、1級練度者Gpは北見市または置戸町の林道・山道コース、2級練度者以下Gpは美幌訓練場の平地基本コースにおいて、練度及び地形の状況に応じたスキー行進能力を維持・向上させ、積雪寒冷地部隊としての伝統を継承する目的で実施しました。

PJ指導部は、雪崩発生時や凍傷・スキー転倒による負傷者の救護要領の認識統一を実施するとともに、安全管理組織の確立を徹底し、中隊PJ要員は、事前教育に引き続き、現地到着後不測事態対処予行を実施して、全隊員が異状なくスキー行進を完歩し訓練を終えました。

本訓練で得た成果を基に更なる練度向上を図り、積雪寒冷地部隊として、これからも伝統を継承しウィンターソルジャーの育成に努めていきます。

|

|

|

険しい道を進んでいく

(藻琴山) |

慎重に下山

(藻琴山) |

|

|

20キロの装備で行進

(北見市) |

息を合わせてソリを曳行して登る

(置戸町) |

|

|

ラッセル(進路啓開)して前進

(置戸町) |

軽快に進む隊員

(美幌訓練場) |

| |

地元ラジオイベントに初参加

令和6年2月17日~18日

|

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、2月17日(土)・18日(日)の2日間、網走市のコミュニティ放送局(FMラジオ)が主催する「FunFanラジオWalker」において、帯広地方協力本部網走地域事務所の募集活動と連携して装備品展示を実施しました。

本イベントは、「この日をあなたの楽しい日常に繋げてもらう」をコンセプトに行われ、今回初の屋外ブースに自衛隊見学ブースが設けられ、16式機動戦闘車(MCV)・96式装輪装甲車(WAPC)・軽装甲機動車(LAV)を展示し、両日多くの子供連れの来場者が訪れ、滅多に見ることができない自衛隊車両に興味津々で、特にMCVが人気で大いに盛り上がりました。

また、網走地域事務所の募集ブースの「なりきり自衛隊員コーナー」にも多くの子供達が自衛隊員になりきり、写真を撮られる姿が見受けられ、子供達からは「MCVカッコイイ!!」「こっちの制服も着てみたい!!」とこちらも大盛況でした。

連隊は、これからも「地域と共に」を胸に新たなイベントに積極的に参加し、自衛隊に対する理解と親近感の深化及び自衛官募集を図っていきます。

|

|

|

お孫さんと記念撮影 |

FM網走職員さんも

自衛官になりきって記念撮影 |

|

マスコットキャラクター(ろっきー)と記念撮影 |

|

|

網走地域事務所と協力して試着支援 |

募集も大成功 |

| |

訓子府町・清里町で部外講話

令和6年2月9日・2月16日

|

第6即応機動連隊第1中隊長(隊長 今村3佐)は、2月9日(金)、訓子府町農業交流センターにおいて、自衛隊家族会訓子府地区会(会長 藤田隆)に「防衛講話」を実施しました。

講話の内容には、自衛隊を取り巻く今の状況と改編した連隊の状況について説明し、引き続きの支援と理解を求める事を目的として実施しました。

講話は、訓子府町出身の隊員を紹介するものも含まれており、参加者の中にその知人がいたため盛り上がりをみせる場面がありました。

また、第6即応機動連隊第3中隊長(隊長 菅原3佐)は、2月16日(金)、ホテル緑清荘(清里町)において、自衛隊家族会清里地区会(会長 檜森亨)に「防衛講話」を実施しました。

講話は、「美幌駐屯地の現状」と題して実施して、連隊の概要、主要な行事等について説明し、参加者は真剣な面もちで聞き入っていました。また、清里町出身の隊員の活躍にも触れられており、非常に参加者の興味を引いていました。

両講話を通じて各中隊は、地域住民との強い協力関係を築き、今後の活動の足掛かりを作ることが出来ました。

|

|

|

清里町での活動について説明 |

訓子府町出身の隊員紹介 |

| |

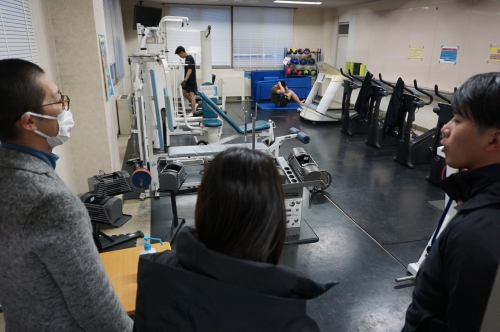

総合事務系3年目職員部隊研修

令和6年2月6日 |

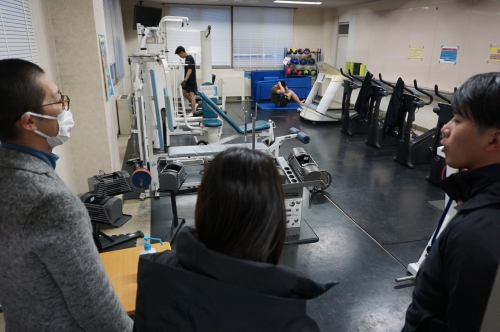

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、2月11日(日)~2月15日(木)の間、美幌駐屯地及び同隊区内において、北部方面総監部総務部部外連絡協力室に防衛省本庁内部部局から配置されている総合職事務系3年目職員2名に対して、部隊研修及び隊区内研修を実施しました。

本研修は、部隊の運用の実情、雰囲気、諸問題、意志決定の仕組み及び第6即応機動連隊とオホーツク地域の特性並びに隊区内自治体との連携について理解してもらうことを目的として実施しました。

美幌に到着した職員2名は、美幌駐屯地が所在する美幌町と防衛省とのつながりを確認するため、柏ケ丘競技場やリリー山スキー場、美幌消防署等を見学しました。

駐屯地到着後、営内者の生活状況を確認するため営内居室、入浴施設、売店、トレーニングセンター等を見学して「修理申請が多いですが予算はついていますか」、「営内居室は狭くないですか」等、隊員達に積極的に質問していました。

その後、羅臼町にある第302沿岸監視隊及び網走市にある航空自衛隊第28警戒隊の研修では、陸自・空自隊員の説明に熱心に耳を傾けて、積極的に質問しメモを取っていました。

また、装備品の研修として夜間の美幌訓練場において、16式戦闘機動車の研修や隊員が保有する個人用暗視装置体験、冬季の中隊練成訓練及び補給小隊の段列地域の開設・警戒行動の状況を確認しました。さらに、天幕での宿営を希望したため、隊員と同じ環境で一夜を過ごし北海道の厳しい寒さについて体験しました。

2名は「今回の研修で学んだことをこれからの業務に活かしていきたい」と述べ、満足な笑顔で美幌駐屯地をあとにしました。

|

|

|

営内者の生活状況を確認 |

施設の修理申請状況を質問 |

|

|

装備品の研修 |

現場の実情について話を聞く |

| |

旅団冬季戦技競技会

令和6年2月6日 |

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、2月6日(火)、然別演習場において実施された「令和5年度旅団冬季戦技競技会」に参加しました。

本競技会は、「各部隊の冬季戦技能力の進歩及び向上を促すとともに各部隊の団結の強化及び士気の高揚を図る」、「積雪寒冷地部隊のDNAを若い隊員に継承する」事を目的として実施されました。

競技は、「個人走の部」、「分隊機動の部」及び「アキオ曳行の部」の3部門で行われ、「個人走の部(オープン参加含む)」及び「分隊機動の部」は各選手が小銃、鉄帽、水筒等の装具及び個人走、分隊走については背のう10kgを携行し、約6kmの起伏があるコースを滑走しました。

また、「アキオ曳行の部」は4名編成で個人走、分隊走の装具に加えて、アキオ(大型ソリ総重量60kg)をけん引し、約4.7kmのコースを滑走しました。

美幌駐屯地において連隊壮行会が行われ、選手代表挨拶を最先任上級曹長(湯浅准尉)が務め「各中隊選手がしっかり訓練できる基盤を作って下さり本当にありがとうございます。選手一同精一杯頑張ってきます。最後に当日全力での応援をお願いします」と意気込みを述べました。

統裁官(旅団長 鳥海将補)による号砲とともに競技が開始され、選手は連隊のタイムを1秒でも縮めるため、練成の成果を最大限に発揮しました。また、駐屯地から駆け付けた隊員達は声が枯れるまで応援し続け、ゴールした選手を激励しました。

結果は、「個人走の部」で田中2曹(第3中隊)が旅団で栄えある第1位に輝き、個人走(オープンの部)では、髙橋1曹(本部管理中隊)、藤田2曹(本部管理中隊)、岡部2曹(火力支援中隊)が入賞し、旅団第1位の田中2曹は「滑走中、全身に疲労が蓄積し何度も心が折れそうになりましたがコースサイドからの応援してくれたおかげで、最後まで滑り切ることが出来ました」と述べました。

連隊は、本競技会で得た成果を基に更なる練度向上を図り、積雪寒冷地に所在する積雪寒冷地部隊として任務遂行に欠かすことのできない冬季戦技能力にさらに磨きをかけ、伝統をこれからも継承していきます。

|

|

|

競り合う6即機女性自衛官 |

ゴールを目指してラストスパート |

|

|

分隊機動で声を出し合って滑走 |

選手を全力で応援 |

|

|

ヌプカウシ山をバックに記念撮影 |

個人の部第1位田中公基2曹 |

| |

びほろ冬まつり支援

令和6年2月2日 |

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、2月2日(金)、美幌町内において、町が主催する「びほろ冬まつり(2月4日(日))」会場準備支援を実施しました。

本支援は、「びほろ冬まつり」に寄与するとともに、地域における自衛隊への信頼感の醸成を図ることを目的として、旧美幌中学校体育館からテント約30張等をJR美幌駅西側の冬まつり会場に大型車両×2、96式装輪装甲車(WAPC)×2の計4両、人員16名をもって運搬及び設置しました。

厳しい寒さの中、町役場の方々と協力して全員が積極的に行動し、作業は予定よりも早く完了でき、支援した隊員は、地域との一体感を感じる貴重な経験を得られました。

連隊は、地域のイベントを積極的に支援し「地域と共に」を胸にこれからも地域との連携の強化を図っていきます。

|

|

|

大型車両にテントの骨組みを積載

|

美幌町役場の職員の方々と協力して積載

|

|

全勢力でテントの展帳

|

陸曹候補生識別章授与式

令和6年1月31日 |

第6即応機動連隊最先任上級曹長(湯浅准尉)は、1月31日(水)、美幌駐屯地体育館において、「陸曹候補生識別章授与式」を実施しました。

識別章施策は、第5旅団上級曹長制度施策として、陸曹候補生指定者を識別させ、自覚の誇示及び士の模範たる自己研鑽をさせることを目的に実施されています。

湯浅最先任上級曹長から陸曹候補生一人ひとりに識別章が授与され、連隊からは12名が指定され、その内3名が女性自衛官であり、陸曹候補生代表の根本士長は「女性の先輩方が切り開いてきた道に私も乗れるように精一杯頑張って一人前の女性自衛官になります!!」と抱負を述べました。

湯浅最先任上級曹長は「しっかりがんばれ!!」と陸曹候補生を鼓舞しました。

履修前教育開始から入校までの間、各中隊の先任上級曹長と連携して、入校に必要な体力及び知識・技能を総合的・計画的に練成させ、小部隊指揮官としての状況判断・実員指揮能力の修得とともに、陸曹として将来を見据えた意識を涵養し、入校までに万全を期します。 |

|

|

陸曹候補生代表(根本士長)

の号令で前進 |

女性自衛官秋山士長及び阿部士長 |

|

|

最先任上級曹長から

陸曹候補生識別章を授与 |

陸曹候補生代表抱負 |

|

陸曹候補生挨拶 |

令和5年度富士訓練センター訓練の連続2回運営に参加

令和6年1月8日~31日

|

第6即応機動連隊(統裁官 河村1佐)は、1月8日(月)~31日(水)の間、北富士演習場において、令和5年度富士訓練センター(以下 FTC)訓練の第17・18運営の連続2回運営に参加しました。

本訓練は、部隊の練度向上に資するとともに、「令和5年度第4次基礎となる部隊の訓練検閲」を実施することを目的として実施しました。

また、改編後にWAPC化された部隊での冬季における長距離機動を演練し、即応機動連隊としての長距離機動能力向上を図りました。

訓練開始式において統裁官は「事前の準備を万全にせよ」「現地・現物による統制・調整及び柔軟性の保持」「執念の強い方が勝つ」の3点を要望しました。

増強第2中隊(中隊長 木村1尉)は、任務分析等を行い、分隊クラスでの戦闘指導・予行を実施するとともに、バトラー戦練成を継続し、周到な準備と訓練を重ねFTCの2回連続運営に臨みました。

増強第2中隊は、第17運営・第18運営の連続状況下の中、練成成果を遺憾なく発揮しましたが、与えられた任務を達成することはできず、完敗しました。隊員たちは、研究会での問題点を教訓として得て、今後の訓練で補い、来年度リベンジすることを誓いました。

帰隊後、美幌駐屯地で講評が実施され、統裁官から「増強第2中隊は任務不達成であり、もう一度1から見直そう。そのために、中隊の戦闘力の組織化に欠かせない分隊長の指揮能力の向上、隊員個々の作戦のイメージアップ及び任務達成のための個々の戦術技能の向上に焦点をあてた訓練を実施せよ」と述べ、「本当にご苦労であった」と労いの言葉をかけました。

連隊は、本訓練を資として更なる練度向上を図っていきます。

|

|

|

美幌駐屯地を出発

|

検閲準備を早々に完了

|

|

|

念入りにスコープを調整

|

準備間に不具合を調整

|

|

|

連隊で増強第2中隊を出迎え

|

講評を受ける増強第2中隊

|

|

旅団部隊スキー指導官練成集合訓練

令和6年1月19日 |

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、1月15日~19日までの間、北見若松市民スキー場及び美幌駐屯地において「令和5年度第1次旅団部隊スキー指導官練成集合訓練」を連隊として初めて担任し、実施しました。

本訓練は、旅団部隊スキー指導官に対し練成訓練及び遭難者救助法等の訓練を実施し、部隊スキー指導官として必要な知識及び技能の向上を図るとともに、併せて、2月に実施される旅団上級スキー指導官養成集合訓練参加者12名に対して、技術指導を行って、練度向上を図りました。

当初、雪崩遭難者救助訓練時の生地での山地機動及び遭難者救助法3SABCDE(バイタルサイン)教育を実施して、傷病者が出た際にその場で治療が困難なため、症状の進行を遅らせつつ早期に医療機関に搬送又は引継ぐことの重要性や適切な処置と的確な行動判断を学び、仲間や遭難者の救助訓練を行いました。

練成訓練を終えた隊員は「旅団初の北見若松市民スキー場で練成出来たこと、美幌駐屯地の素晴らしい環境で訓練出来たことに感謝しています」と述べ、また上級部隊スキー指導官を目指す隊員からは「今回教わった技術を体に染み込ませ、上級部隊スキー指導官になった際には部隊に普及して行きたい」と述べました。

本訓練を通じて、スキー技術の向上を図るとともに、上級及び部隊指導官養成集合訓練参加のための準備の万全を図ることができました。 |

|

|

横滑り練成 |

行進訓練 |

|

|

遭難者救助訓練 |

骨折時の処置要領 |

|

教育終了集合撮影 |

令和5年度連隊スキー記録会

令和6年1月23日 |

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、1月23日(火)、美幌訓練場において、「令和5年度連隊スキー記録会」を実施しました。

本記録会は、2月に行われる旅団冬季戦技競技会に向けた選手選考と冬季戦技技術の向上及び連隊の士気の高揚を図るとともに、伝統の継承の資とすることを目的に実施しました。

実施要領は、旅団競技会と同様に、「個人走の部」、「分隊機動の部(6名編成)」及び「アキオ曳行の部(4名編成)」の3部門となっており、各選手は小銃、鉄帽、水筒等の装具、背のう(10キロ以上)を身に付け、アキオ曳行の部はさらにアキオ(大型ソリ総重量60キロ以上)を引き、起伏のあるコースを走行しました。

また、各中隊長も個人走や分隊走の長となり熱い走りを見せ、特に、第1中隊は旅団競技会の分隊長の選考を兼ねていたため、今村中隊長と中隊幹部の白熱したレースとなりましたが、今村中隊長が意地を見せてレースを制し、中隊の分隊長の座を獲得しました。

選手達は、これまでの日々の練成を糧に気持ちを一つにし、声を掛け合いながら力強く滑り抜き、練成の成果を最大限に発揮して、本記録会は終了しました。

本記録会で得た成果を基に、旅団冬季戦技競技会まで更に練度向上を図り、連隊一丸となり挑んでいきます。

|

|

|

アキオ曳行(大型ソリ)スタート |

スキー山(上り坂)でのデットヒート |

|

|

苦しくても前へ |

女性自衛官の奮闘 |

|

|

最後の意地を見せた第1中隊(今村中隊長) |

最先任上級曹長も奮闘 |

|

一般幹部候補生隊付教育

令和6年1月19日 |

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、1月24日(水)、美幌駐屯地において、幹部候補生学校(福岡県)で教育中の幹部候補生2名に対する「一般幹部候補生課程職種隊付教育」の実施にあたり、出迎え行事を行いました。

本教育は、一般幹部候補生(B・U)に対して、普通科部隊における訓練・勤務等の体験及び部隊指揮の基盤を形成して幹部としての地位・責任を自覚させ、併せて、BOC入校前に修得すべき事項を教育し、必要な識能を付与することを目的として実施されます。

行事は、歓迎の拍手を受けながら大勢の隊員に迎えられ、副連隊長(弓削2佐)に申告し、その後、 見原康二郎幹部候補生は「人の上でなく人の前を進む幹部になりたい」、佐藤耕介幹部候補生は「6即機のような熱い部隊に配属され誇りに思う」とそれぞれ着隊挨拶を述べました。

じ後、幹部候補生2名は、普通科中隊にそれぞれ配属され勤務及び訓練を体験して自らの資としていきます。

|

|

|

拍手で歓迎 |

申告 |

|

|

のぼりをバックに写真撮影 |

着隊挨拶 |

|

令和5年度冬季車両操縦練成訓練

令和6年1月19日 |

美幌駐屯地(司令 河村1佐)は、1月15日(月)~18日(木)の間、美幌駐屯地及び同町内において、「令和5年度冬季車両操縦練成訓練」を実施しました。

本訓練は、冬季積雪路運行未実施者に対して、冬季車両操縦練成訓練を実施して必要な知識及び技能を修得させ、安全運行任務を達成できる操縦手を養成することを目的に大型トラックを用いて実施しました。

訓練は、駐屯地内において実施説明後、右・左折時の滑り体験及び急発進・急停止等の冬季における基本操縦訓練を行い、美幌町内において安全を確認後下り坂、S字カーブ等の路上走行を実施しました。

路上走行では、刻々と変化する道路状況への対応や下り坂における制動距離の的確な予測、急カーブへの対応など実践的な技術の演練を実施して、2日目は前日に多くの降雪があったため、凍結路面から一転、雪の轍による悪路での訓練となりました。

各人は凍結路面に悪戦苦闘していましたが、徐々にコツをつかみ、轍にハンドルを取られながらも埋まった縁石や除雪による雪の壁で見通しの悪い中でも注意深く運行し、除雪後の特性について確認するとともに技術の向上を図りました。

参加者は「冬道について教わる機会があまりないので、とてもためになった」と感想を述べました。

駐屯地は、引き続き同様の訓練を継続して実施し、冬季における交通安全の向上を図っていきます。

|

|

|

訓練前に実施要領の説明 |

左折時に横滑りする車両 |

|

北海道赤十字血液センターに献血協力

令和6年1月17日 |

美幌駐屯地(司令 河村1佐)は、1月17日(水)、同駐屯地において、北海道赤十字血液センターが実施する献血に協力をしました。

同センターは、医療機関が必要とする輸血用血液に不足が生じないように日々献血の協力を呼びかけていて、駐屯地としても継続的に協力しています。

昨今の献血状況は、新型コロナウイルスによって協力者が激減しており、5類移行後も依然として血液確保に苦戦しているため、事前に駐屯地全域にポスター掲示や命令会報等で周知し、当日も駐屯地業務隊衛生科が一斉放送で協力を呼び掛けるとともに、駐屯地曹友会(会長 坂田谷曹長)が会場等で曹友会旗を掲げ、駐屯地を挙げて献血参加の隊員を募りました。

周知活動の成果もあり、献血の開始待ちをする隊員や事前予約の隊員も21名と多数おり、計47名の隊員が献血に協力し、同センターからは「駐屯地での献血は、他の場所と比べて多くの人が協力してくれています」と感謝の言葉を頂きました。

駐屯地は今後も献血活動に協力し、地域に貢献していきます。

|

|

|

献血車で混み合う車内 |

献血に対するプレゼント |

|

旅団部隊スキー指導官練成集合訓練

令和6年1月19日 |

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、1月15日~19日までの間、北見若松市民スキー場及び美幌駐屯地において「令和5年度第1次旅団部隊スキー指導官練成集合訓練」を連隊として初めて担任し、実施しました。

本訓練は、旅団部隊スキー指導官に対し練成訓練及び遭難者救助法等の訓練を実施し、部隊スキー指導官として必要な知識及び技能の向上を図るとともに、併せて、2月に実施される旅団上級スキー指導官養成集合訓練参加者12名に対して、技術指導を行って、練度向上を図りました。

当初、雪崩遭難者救助訓練時の生地での山地機動及び遭難者救助法3SABCDE(バイタルサイン)教育を実施して、傷病者が出た際にその場で治療が困難なため、症状の進行を遅らせつつ早期に医療機関に搬送又は引継ぐことの重要性や適切な処置と的確な行動判断を学び、仲間や遭難者の救助訓練を行いました。

練成訓練を終えた隊員は「旅団初の北見若松市民スキー場で練成出来たこと、美幌駐屯地の素晴らしい環境で訓練出来たことに感謝しています」と述べ、また上級部隊スキー指導官を目指す隊員からは「今回教わった技術を体に染み込ませ、上級部隊スキー指導官になった際には部隊に普及して行きたい」と述べました。

本訓練を通じて、スキー技術の向上を図るとともに、上級及び部隊指導官養成集合訓練参加のための準備の万全を図ることができました。

|

|

|

横滑り練成 |

行進訓練 |

|

|

遭難者救助訓練

|

骨折時の処置要領

|

|

教育終了集合撮影

|

駐屯地二十歳の集い

令和6年1月10日

|

美幌駐屯地(駐屯地司令 河村1佐)は1月10日(水)、同駐屯地において、「美幌駐屯地二十歳の集い」を実施しました。

本行事は、二十歳になる31名の隊員に二十歳としての自覚及び自立心を振作させることを目的に会食を実施し、節目として家族へ感謝の手紙を書いて家族に送付して、司令からも隊員へのメッセージカード作成依頼の手紙を同封し、賛同していただいた家族からのメッセージを隊員へのサプライズとして披露しました。

式典には、ご家族からの「メッセージカード」が数多く届き、 「ここまで立派に育ってくれて、とてもうれしく誇りに思っています。帰って来た時は食べたいもの作るからね」、「二十歳になって一緒にお酒を飲める日を楽しみに待っています」、「私を母親に選んでくれてありがとう。産まれてきてくれて本当によかったです」等のメッセージを聞いて照れ笑いをする隊員や涙する隊員もいて、家族の愛情を感じる場面が見られサプライズは成功し、二十歳を迎える隊員の門出に華を添えました。

紹介及び会食終了後、司令は「二十歳まで一人で生きてこれたのではなく、これからも一人では生きていけない。」「色々な人の助けがあって生きていけるため、感謝と謙虚な気持ちをもって人生を生きて欲しい。親孝行したい時に、親はなしにならないように今からでも遅くないので実践して欲しい」と述べました。

来賓を代表して陸上自衛隊美幌駐屯部隊充実整備期成会の平野浩司会長(美幌町長)から記念品贈呈が行われ、会長から「笑顔でありがとうという感謝の言葉をしっかり口に出し、心の中にプラスエネルギーを増やし強い自分になって頂きたいと存じます」との言葉が贈られました。

続いて、隊員を代表して花川智大士長(第6即応機動連隊第1中隊)が「今まで育ててくれた両親、職場、ご協力団体の皆様に支えられて今日という日を迎える事が出来ました。感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝と決意を述べました。

|

|

|

ご家族からのお祝いメッセージ |

満面の笑顔での食事 |

| |

新隊員特技課程後期「迫撃砲」教育開始式

令和5年12月20日

|

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、12月20日(水)、美幌駐屯地において、新隊員特技課程後期「迫撃砲」教育開始式を挙行しました。

本課程は、令和5年度新隊員特技課程後期「迫撃砲」に参加する新隊員1名に対し、副砲手及び弾薬手として必要な技能を修得させるとともに、当該特技職に必要な資質を養う事を目的として実施します。

新隊員の佐藤直也2士は、1人ということもあり最初は緊張していましたが、教官・助教と話しているうちに次第にリラックスして式に臨めました。

式では佐藤2士が力強く宣誓して、執行者(連隊長)は「駐屯地として歓迎している。全力でサポートしていくので安心してほしい」と伝えつつ、「安全管理の重要性と納得するまで点検する姿勢を持ってもらいたい」と述べ、佐藤2士と堅く握手で激励をして式は終了しました。佐藤2士は「3ヶ月間何事にも全力で頑張っていきたい」と抱負を述べました。

連隊は、約3ヶ月の訓練を実施して、即戦力となる隊員を育成します。

|

|

|

力強く宣誓

|

堅く握手と激励 |

| |

4年ぶりに実施 駐屯地年忘れ行事

令和5年12月16日

|

美幌駐屯地(司令 河村1佐)は12月16日(土)、同駐屯地において、家族を招待しては4年ぶりとなる「駐屯地年忘れ行事」を実施しました。

本行事は、隊員家族等を招待し、家族間コミュニティーを活用した隊員及び隊員家族の1年間の慰労と新年への新たなる気力の充実及び各部隊内の融和団結を図ることを目的に行われました。

行事は、司令挨拶から始まり、司令の餅つき開始の合図とともに各部隊長が杵を振り下ろし、隊員達の「ヨイショ!」の掛け声が会場に鳴り響きました。

隊員の子供達も餅つきに参加し、初めて餅つきに挑戦したという子供からは「お餅をペッタンつくのが楽しかった」と話しました。また、子供達のために駐屯地曹友会が子供広場を設置して駐屯地武道場ではバッテリーカー、ストラックアウト及びポップコーンのプレゼント、また厚生センター内でもDVD鑑賞ができ、多くの子供達が訪れ大いに盛り上がりました。

その後、曹友会主催による駐屯地年忘れ抽選会が開催され、今年は参加した家族用抽選会も実施し、当選した家族及び隊員は満面の笑みで、駐屯地曹友会から景品を受け取り、令和5年を締め括る駐屯地年忘れ行事を終了しました。

|

|

|

「ヨイショ!」の掛け声 |

親子で餅つき |

|

|

バッテリーカーも大人気 |

厚生センターで休憩するお子さん |

|

|

景品が当たり大喜び |

抽選会で景品が当たり満面の笑み |

| |

慰霊碑清掃及び道の駅を除雪

令和5年12月15日

|

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、12月15日(金)、美幌駐屯地内において、慰霊碑清掃を実施しました。

本活動は徳操教育を目的として最先任上級曹長の発意で実施し、刺すような寒さの中、集合した連隊本部の隊員は、ほうきやスコップ等を手に、落ち葉の除去、除雪、慰霊碑の清掃ののち、最後に拝礼して、この部隊があるのは先人の礎のおかげであると思いを馳せさせるとともに、 連隊長は「諸先輩方の御霊に恥じない行動をとらなければならない」と殉職隊員に対して改めて敬意を払うとともに、休暇を前にした隊員に対して気を引き締めるように促しました。

また、第6即応機動連隊本部管理中隊(中隊長 北守1尉)も同日、美幌峠の道の駅において除雪作業を実施し、隊員はOBで従業員の田村安男 氏と協力して整斉と除雪しました。

これらの活動を通して、貢献意識と徳操心を養うとともに、地域社会との結びつきを強化することが出来ました。

|

|

|

慰霊碑前の清掃 |

慰霊碑に拝礼 |

|

懸命に除雪 |

| |

空自第28警戒隊との共同基地警備訓練

令和5年11月20日~22日 |

第6即応機動連隊(連隊長 河村1陸佐)は、11月20日(水)~11月22日(金)の間、航空自衛隊網走分屯基地(司令 高江2空佐)において「令和5年度航空自衛隊網走分屯基地第28警戒隊との共同訓練」を実施しました。

本訓練は、陸空共同指揮所の運営要領と基地警備能力の向上を主要演練項目として、訓練初日は、空自の山口2空尉から基地の概要や特性等の説明を受けた後、長期間の任務を想定した柔軟な勤務態勢について協議し、2日目は、陸空共同指揮所を開設して、作戦地域における情報共有を迅速に実施しました。また、脅威の度合いに応じて担当する地域を交代で警戒し、加えて、QRU(不測事態対処部隊)を編成し、即応態勢をとりました。

訓練終盤は、小型無人機対処、不審者対処、応急救護、テロ対処等を一連の状況下で実施し、陸空自衛隊が密接に連携するとともに、柔軟に対処して、状況が終了しました。

本訓練を通じて、第28警戒隊との連携要領について練度を向上するとともに、隊員同士の交流を図ることが出来ました。 |

|

|

分屯基地について教育 |

急行するQRU |

|

|

指揮官調整 |

フォトセッション |

| |

令和5年度連隊分隊バトラ戦闘競技会

令和5年12月7日 |

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、12月5日(火)~12月7日(木)の間、美幌駐屯地訓練場において「令和5年度連隊分隊バトラ戦闘競技会」を実施しました。

本競技会は、小部隊における戦闘指導、各個の戦技能力の向上、部隊の団結の強化及び士気の高揚を図る事を目的として実施しました。

競技は、7名編成(陸士3名以上)で遭遇戦により敵陣にある旗を奪い合う形式で行い、開会式において統裁官は「弾の射耗管理」「分隊長の企図の徹底」の2点を要望しました。

5日、予行を実施して、6日の競技会本戦では、中隊先任上級曹長分隊と3中隊3分隊の対決で火ぶたが切られ、本戦開始時から大きな盛り上がりを見せ、以降の試合も、開始と同時にダッシュで旗に向かって突進したり、慎重に時間をかけて前進したり等、各分隊の作戦等により激闘を繰り広げました。

決勝は、圧倒的な攻撃力の2中隊3分隊と、手堅く慎重な1中隊3分隊が激突し、結果は大接戦でしたが、2中隊3分隊が競り勝ち優勝し、1中隊第3分隊が第2位、最先任分隊が第3位となりました。

閉会式において統裁官は、労いの言葉をかけるとともに競技会担当者の大久保2尉へサプライズで褒賞状を授与しました。

全隊員がルールと基本基礎を遵守し、事故や武器装具の破損・紛失等なく、無事に終了し、競技会を通じて、今後の訓練の資を得るとともに、また年明けのFTC訓練に向けて大きな糧を得ることが出来ました。

|

|

|

意気込みを語る分隊長 |

綿密な戦闘予行 |

|

|

旗を絶対に死守 |

優勝した第2中隊3分隊 |

|

|

第2位の第1中隊3分隊 |

第3位で健闘した最先任分隊 |

| |

連隊陸士射撃競技会

令和5年12月4日 |

第6即応機動連隊(連隊長 河村1佐)は、12月4日(月)、美幌駐屯地射場において「陸士射撃競技会」を実施しました。

本競技会は、 6月に「令和5年度連隊各個戦闘射撃競技会」を実施した際、陸士から最先任上級曹長へ「陸士の射撃競技会もぜひやって欲しい」との要望があった事から、陸士の射撃練度の向上及び士気の高揚を図ることを目的として実施しました。

射撃要領及び射撃練度から、3つのグループに分けて実施し、普通科以外の隊員及び各個戦闘射撃未実施の隊員をA、各個戦闘射撃の練度に応じてB及びCとして競技会を実施しました。

また、本競技会はバトラー競技会の前哨戦の位置付けであり、周囲の応援にも一層力が入りました。

結果は、Aグループでは佐藤士長(2中隊)、佐々木士長(機戦中)、Bグループでは安井士長(1中隊)、園田士長(1中隊)、川名士長(3中隊)、Cグループでは田村士長(1中隊)がそれぞれ第1位となり、閉会式において統裁官は「成績上位者は、陸曹にも劣らぬ射撃練度であり素晴らしい。是非、連隊射撃プロジェクトチームに入ってもらいたい」と賞賛しました。

|

|

|

射撃要領と的の状態を確認 |

直前まで装具点検と射撃予習 |

|

|

女性隊員も上位を狙う |

積み上げた訓練成果を発揮 |

|

|

Aグループ入賞者 |

Bグループ入賞者 |

|

|

Cグループ入賞者 |

|

| |

空自第28警戒隊との共同基地警備訓練

令和5年11月20日~22日

|

第6即応機動連隊(連隊長 河村1陸佐)は、11月20日(水)~11月22日(金)の間、航空自衛隊網走分屯基地(司令 高江2空佐)において「令和5年度航空自衛隊網走分屯基地第28警戒隊との共同訓練」を実施しました。

本訓練は、陸空共同指揮所の運営要領と基地警備能力の向上を主要演練項目として、訓練初日は、空自の山口2空尉から基地の概要や特性等の説明を受けた後、長期間の任務を想定した柔軟な勤務態勢について協議し、2日目は、陸空共同指揮所を開設して、作戦地域における情報共有を迅速に実施しました。また、脅威の度合いに応じて担当する地域を交代で警戒し、加えて、QRU(不測事態対処部隊)を編成し、即応態勢をとりました。

訓練終盤は、小型無人機対処、不審者対処、応急救護、テロ対処等を一連の状況下で実施し、陸空自衛隊が密接に連携するとともに、柔軟に対処して、状況が終了しました。

本訓練を通じて、第28警戒隊との連携要領について練度を向上するとともに、隊員同士の交流を図ることが出来ました。

|

|

|

分屯基地について教育 |

急行するQRU |

|

|

指揮官調整 |

フォトセッション |

| |

第20回北海道自衛隊拳法選手権大会参加

令和5年11月20日 |

第6即応機動連隊拳法訓練隊(教官 嶋中3曹)は11月26日(日)、真駒内駐屯地体育館で実施された「第20回北海道自衛隊拳法選手権大会」に参加しました。

大会出発前、駐屯地朝礼において壮行会が行われ、参加する8名から決意表明がありました。

大会は当初、団体戦が行われ、先鋒・亀田士長(3中隊)、次鋒・青島士長(火支中)、中堅・青木3曹(1中隊)、副将・有岡3曹(2中隊)、大将・南士長(2中隊)の布陣で臨み、1回戦は快勝しましたが、2回戦で惜敗しました。

また、個人戦では9名が出場し、南士長が活躍を見せベスト8まで進出しました。

大会後、教官の嶋中3曹は「緊張しているのに良く動けていた。負けてしまったが良い試合だった」と述べ選手を労いました。

拳法訓練隊は、今後も練成を重ねて、更なる高みを目指します。

|

|

|

入念にアップする亀田士長 |

入念にアップする有岡3曹 |

|

|

胴突きを放つ青木3曹 |

参加した選手たち |

| |

第2回美幌駐屯地女性自衛官座談会

令和5年11月26日 |

美幌駐屯地業務隊(隊長 圓山2佐)は、11月20日(月)、美幌駐屯地において、「第2回美幌駐屯地女性自衛官座談会」を実施しました。

本事業は、女性自衛官が相互に相談しやすい環境を提供して女性自衛官の活躍躍進に資する事を目的として各中隊営内者全員と営外者の各部隊代表者を対象に実施されました。

座談会は、営内者・営外者の2グループに分かれて「生活環境」、「勤務環境」について行い、参加者はテーマに沿って活発に意見を交換しました。

特に、営内生活における世代間のギャップや躾事項の認識の相違について溝を埋めるとともに、前回討議された施設の不備事項であった給湯器が設置された事により、営内での調理が便利になる等、自分たちの意見が具体化され問題点が少しずつ改善されていく等の成果を感じるとの意見があがりました。

本事業を通じて、当事者意識を持ち積極的に参加するとともに、相互の理解を深める良い機会となりました。

|

|

|

説明を受ける営内者

|

営外者グループ

|

|

|

意見交換する営内者 |

| |